Вернуться назад

Распечатать

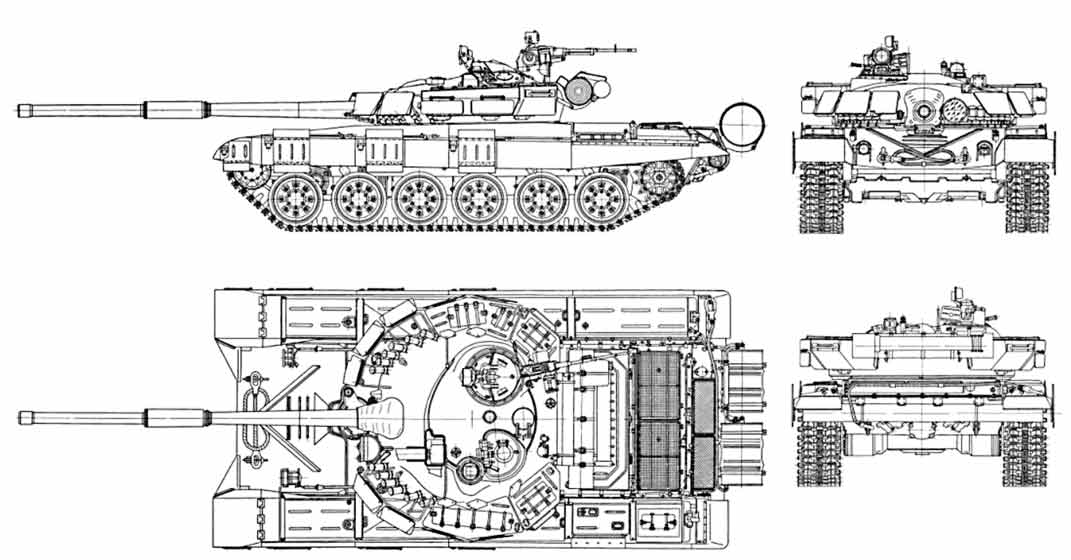

Опытный основной боевой танк «Объект 172-2М» (СССР)

К моменту принятия на вооружение каждой модификации Т-72 главные ее усовершенствования были уже обкатаны на достаточно большенном количестве танков и даже введены на серийные изделия. При таком стиле работы в хоть какой момент УКБТМ имело определенный припас отработанных и обкатанных на опытнейших либо даже на партии серийных машин узлов, устройств и устройств, позволяющих существенно поднять ТТХ танка Т-72. К огорчению, наинтереснейшая история совершенствования «семьдесятдвойки» в 1970-х - 1980-х гг фактически неведома широкой публике. Началось все еще в 1971 г, т е. до принятия на вооружение танка «Объект 172М». УНБТМ и Уралвагонзавод в деятельном порядке приступили к осуществлению темы «Буйвол» (танк «Объект 172-2М»). Все сохранившиеся экземпляры находятся в запасниках бронетанкового музея Кубинки и в открытой экспозиции отсутствуют.

Тема ОКР была утверждена управлением ГБТУ 9 декабря такого же 1971 г. Исчерпающая информация о результатах работ - а они длилось до 1975 г - содержится в 2-ух документах УКБТМ; в «Обобщенном отчете по фабричным испытаниям 4-х модернизированных танков Т-72 (Объект 172-2М)» за 1974 г и в «Обобщенном отчете по фабричным испытаниям узлов, агрегатов и систем танка «Урал» с завышенными боевыми и техническими характеристиками» за 1975 г. Всего было выстроено 7 опытнейших танков. 1-ый из них летом-осенью 1972 г. участвовал вкупе с 15 танками «Объект 172М» в тех превосходных испытаниях, которыми управлял генерал Ю.М. Потапов (может быть, это был ходовой макет, переработанный из «Объекта 172М» № 7). Обкатка еще 6 машин проводилась в течение 1973-1975 гг в различных регионах страны. При неком увеличении веса (на одну тонну) танки «Объект 172-2М» по своим ТТХ значительно превосходили обыденные Т-72 первых выпусков.

В 1975-1976 гг появилось на свет еще больше продвинутое изделие - танк «Объект 172-3М», либо «Объект 186» (примечание: данный объект не имеет никакого дела к «Объект 186» 1980-х гг.). Он комплектовался 130-мм пушкой 2А50, системой постановки дымовых завес «Туча», лазерным прицелом-дальномером ТПД-К1. Но в 1976 г куратор русского ВПК Д.Ф. Устинов стал к тому же министром обороны. Сосредоточив в собственных руках все способности открытия заказов на новые ОКР, он направил все усилия отрасли на развитии газотурбинных танков. «Дизельная» тема на какое-то время оказалась под полным запретом, а без нового мотора более тяжкий по сопоставлению с «Уралом» «Объект 172-2М» терял многие свои достоинства. Интересно, что сразу пострадало харьковское КБ, лишившееся способности доводить собственный новый двухтактный движок 6ТД.

А Уралвагонзаводу пришлось ограничиться тем, что можно было делать своими силами, и доводить до серии улучшенный «Урал-1». В первый раз такое заглавие прозвучало в приказе по Уралвагонзаводу № 12 от 5 марта 1975 г. Предполагалось сделать 3 машины (методом переделки серийных). В мае они уже направлялись для испытаний на Кубинский полигон. В 1976 г. было сделано для войсковых испытаний уже 10 танков, при этом в фабричный переписке они сейчас именовались также Т-76, либо «Объект 175». 5 из них были ориентированы на ресурсные тесты, при этом с улучшенным движком В-46-6 (А-56). В течение 1976 г велась технологическая подготовка их серийного производства - в предположении, что оно начнется в 1978 г. В особых изданиях эта модификация обозначается «Урал-1». От предшественника

она отличается, приемущественно, усовершенствованной защитой корпуса и башни. В конечном итоге в 1978 г была утверждена документация на «танк Т-72 с завышенными боевыми и техническими характеристиками». Шифр «Объект 176» Москва не утвердила, но на заводе он практически употреблялся.

Основным союзником тагильчан в совершенствовании главного вооружения танков Т-72 являлся свердловский артиллерийский завод № 9 (входивший в состав УЗТМ) и его КБ, поочередно занимавшееся совершенствованием собственной 125-мм гладкоствольной пушки 2А26. В первой половине 1970-х гг на «семьдесятдвойках» испытывались 3 модернизированных варианта пушки 2А26. Посреди них - 2А26М2, 2А46 и 2А49. Из них в массовом создании состояла только 2А46, но хотелось бы сказать несколько слов и о 2-ух других системах. В конструкции затвора пушки 2А26М2 был введён гальваноударный механизм и в первый раз применена скапочно-рычажная (с ускорителем открывания клина) полуавтоматика. За счёт внедрения более крепких сталей и оптимальных компоновочных решений удалось прирастить дульную энергию приблизительно на 20%. Доработка пушки 2А26М2, как то: введение встроенного компенсатора тормоза отката, термозащитного кожуха ствола и других, наименее значимых конструктивных конфигураций привела в конечном итоге к созданию системы 2А46.

Пушка 2А49 появилась позже и предназначалась для подмены 2А46. Она была сильнее, имела новейшую камору, затвор и ствол с большей жесткостью. Противооткатные устройства - два тормоза отката и два накатника - располагались симметрично относительно ствола. Вкупе с тем из-за роста вертикального габарита казённика, требующего роста высоты, а как следует, и массы башни, в конце концов, от пушки 2А49 пришлось отрешиться. И тому же не были до конца отработаны и новые боеприпасы. Бывалые эталоны «объект 172-2М» № б и «объект 172МД» оснащённые системами 2А26М2 и 2А49 соответственно, проходили тесты в 1970-х гг. Технический задел, скопленный при работе над этими боевыми машинами, был реализован в предстоящем.

Кроме гладкоствольных орудий, в 1970-хгг УНБТМ продолжало опыты с сильными 130-мм нарезными пушками. Больший калибр числился нецелесообразным; анализ, проведенный еще сначала 1960-х гг, обосновал, что предстоящее повышение калибра пушки при традиционной сборке танка не имеет смысла по массово-габаритным характеристикам как самой системы, так и боеприпасов. 1-ый раз мысль вооружить танк Т-72 130-мм нарезной пушкой большой мощи была озвучена в приказе министра оборонной индустрии С.А. Зверева №333 от 7 августа 1970 г. Согласно этому документу, три самых первых «Объект 172М» должны были оснащаться 3-мя различными орудиями: стандартным гладкоствольным 125-мм, 130-мм нарезным с гидравлическим подъемным механизмом конструкции Уралмашзавода либо же 130-мм нарезным с механическим МПК конструкции Пермского мащиностроительного завода. Но уже в октябре 1970 г приказ в части, касающейся 130-мм пушек был по неведомым причинам отменен.

Но основной скоп задач УКБТМ производил вместе со Особым конструкторским бюро пермских «Мотовилихинских заводов» и его 130-мм нарезной пушкой ЛП-36Е (она же - 2А50). Аббревиатура ЛП-36Е означала дословно; ЛП - завод Ленина-Пермь; 36 - порядковый номер изделия; Е - модификация (единая для Т-72 и Т-64). Владея тогда более высочайшими, по сопоставлению с системой 2А26 ТТХ, она имела целый ряд соответствующих особенностей:

- возможность резвой смены ствола, не прибегая к демонтажу пушки из танка (в первый раз в СССР);

- возможность пуска управляемого снаряда:

- увеличение точности стрельбы;

- увеличенная база направляющих ствола;

- симметричное размещение блоков тормоза отката (в первый раз в СССР);

- наличия теплозащитных кожухов.

Пушка удачно прошла отладочные и приемо-сдаточные тесты стрельбой и была установлена на опытнейший танк «объект 172МН». Совместная работа длилась в 1973-1975 гг. Кроме плюсов, явными стали и недочеты: более габаритная пушка и её боеприпасы повышали вес танка и затрудняли сборку боевого отделения. Но основное - дело было заранее бесперспективным в силу отсутствия нужных боеприпасов. И хотя 8 июне 1975 г два танка «Объект 172МН» направились на Кубинский полигон, а изготовлявшиеся на рубеже 1975-1976 гг многообещающие танки «Объект 172-3М» также вооружались 130-мм пушкой ЛП36-Е - дело перспективы не имело.

К моменту принятия на вооружение каждой модификации Т-72 главные ее усовершенствования были уже обкатаны на достаточно большенном количестве танков и даже введены на серийные изделия. При таком стиле работы в хоть какой момент УКБТМ имело определенный припас отработанных и обкатанных на опытнейших либо даже на партии серийных машин узлов, устройств и устройств, позволяющих существенно поднять ТТХ танка Т-72. К огорчению, наинтереснейшая история совершенствования «семьдесятдвойки» в 1970-х - 1980-х гг фактически неведома широкой публике. Началось все еще в 1971 г, т е. до принятия на вооружение танка «Объект 172М». УНБТМ и Уралвагонзавод в деятельном порядке приступили к осуществлению темы «Буйвол» (танк «Объект 172-2М»). Все сохранившиеся экземпляры находятся в запасниках бронетанкового музея Кубинки и в открытой экспозиции отсутствуют.

Тема ОКР была утверждена управлением ГБТУ 9 декабря такого же 1971 г. Исчерпающая информация о результатах работ - а они длилось до 1975 г - содержится в 2-ух документах УКБТМ; в «Обобщенном отчете по фабричным испытаниям 4-х модернизированных танков Т-72 (Объект 172-2М)» за 1974 г и в «Обобщенном отчете по фабричным испытаниям узлов, агрегатов и систем танка «Урал» с завышенными боевыми и техническими характеристиками» за 1975 г. Всего было выстроено 7 опытнейших танков. 1-ый из них летом-осенью 1972 г. участвовал вкупе с 15 танками «Объект 172М» в тех превосходных испытаниях, которыми управлял генерал Ю.М. Потапов (может быть, это был ходовой макет, переработанный из «Объекта 172М» № 7). Обкатка еще 6 машин проводилась в течение 1973-1975 гг в различных регионах страны. При неком увеличении веса (на одну тонну) танки «Объект 172-2М» по своим ТТХ значительно превосходили обыденные Т-72 первых выпусков.

В 1975-1976 гг появилось на свет еще больше продвинутое изделие - танк «Объект 172-3М», либо «Объект 186» (примечание: данный объект не имеет никакого дела к «Объект 186» 1980-х гг.). Он комплектовался 130-мм пушкой 2А50, системой постановки дымовых завес «Туча», лазерным прицелом-дальномером ТПД-К1. Но в 1976 г куратор русского ВПК Д.Ф. Устинов стал к тому же министром обороны. Сосредоточив в собственных руках все способности открытия заказов на новые ОКР, он направил все усилия отрасли на развитии газотурбинных танков. «Дизельная» тема на какое-то время оказалась под полным запретом, а без нового мотора более тяжкий по сопоставлению с «Уралом» «Объект 172-2М» терял многие свои достоинства. Интересно, что сразу пострадало харьковское КБ, лишившееся способности доводить собственный новый двухтактный движок 6ТД.

А Уралвагонзаводу пришлось ограничиться тем, что можно было делать своими силами, и доводить до серии улучшенный «Урал-1». В первый раз такое заглавие прозвучало в приказе по Уралвагонзаводу № 12 от 5 марта 1975 г. Предполагалось сделать 3 машины (методом переделки серийных). В мае они уже направлялись для испытаний на Кубинский полигон. В 1976 г. было сделано для войсковых испытаний уже 10 танков, при этом в фабричный переписке они сейчас именовались также Т-76, либо «Объект 175». 5 из них были ориентированы на ресурсные тесты, при этом с улучшенным движком В-46-6 (А-56). В течение 1976 г велась технологическая подготовка их серийного производства - в предположении, что оно начнется в 1978 г. В особых изданиях эта модификация обозначается «Урал-1». От предшественника

она отличается, приемущественно, усовершенствованной защитой корпуса и башни. В конечном итоге в 1978 г была утверждена документация на «танк Т-72 с завышенными боевыми и техническими характеристиками». Шифр «Объект 176» Москва не утвердила, но на заводе он практически употреблялся.

Основным союзником тагильчан в совершенствовании главного вооружения танков Т-72 являлся свердловский артиллерийский завод № 9 (входивший в состав УЗТМ) и его КБ, поочередно занимавшееся совершенствованием собственной 125-мм гладкоствольной пушки 2А26. В первой половине 1970-х гг на «семьдесятдвойках» испытывались 3 модернизированных варианта пушки 2А26. Посреди них - 2А26М2, 2А46 и 2А49. Из них в массовом создании состояла только 2А46, но хотелось бы сказать несколько слов и о 2-ух других системах. В конструкции затвора пушки 2А26М2 был введён гальваноударный механизм и в первый раз применена скапочно-рычажная (с ускорителем открывания клина) полуавтоматика. За счёт внедрения более крепких сталей и оптимальных компоновочных решений удалось прирастить дульную энергию приблизительно на 20%. Доработка пушки 2А26М2, как то: введение встроенного компенсатора тормоза отката, термозащитного кожуха ствола и других, наименее значимых конструктивных конфигураций привела в конечном итоге к созданию системы 2А46.

Пушка 2А49 появилась позже и предназначалась для подмены 2А46. Она была сильнее, имела новейшую камору, затвор и ствол с большей жесткостью. Противооткатные устройства - два тормоза отката и два накатника - располагались симметрично относительно ствола. Вкупе с тем из-за роста вертикального габарита казённика, требующего роста высоты, а как следует, и массы башни, в конце концов, от пушки 2А49 пришлось отрешиться. И тому же не были до конца отработаны и новые боеприпасы. Бывалые эталоны «объект 172-2М» № б и «объект 172МД» оснащённые системами 2А26М2 и 2А49 соответственно, проходили тесты в 1970-х гг. Технический задел, скопленный при работе над этими боевыми машинами, был реализован в предстоящем.

Кроме гладкоствольных орудий, в 1970-хгг УНБТМ продолжало опыты с сильными 130-мм нарезными пушками. Больший калибр числился нецелесообразным; анализ, проведенный еще сначала 1960-х гг, обосновал, что предстоящее повышение калибра пушки при традиционной сборке танка не имеет смысла по массово-габаритным характеристикам как самой системы, так и боеприпасов. 1-ый раз мысль вооружить танк Т-72 130-мм нарезной пушкой большой мощи была озвучена в приказе министра оборонной индустрии С.А. Зверева №333 от 7 августа 1970 г. Согласно этому документу, три самых первых «Объект 172М» должны были оснащаться 3-мя различными орудиями: стандартным гладкоствольным 125-мм, 130-мм нарезным с гидравлическим подъемным механизмом конструкции Уралмашзавода либо же 130-мм нарезным с механическим МПК конструкции Пермского мащиностроительного завода. Но уже в октябре 1970 г приказ в части, касающейся 130-мм пушек был по неведомым причинам отменен.

Но основной скоп задач УКБТМ производил вместе со Особым конструкторским бюро пермских «Мотовилихинских заводов» и его 130-мм нарезной пушкой ЛП-36Е (она же - 2А50). Аббревиатура ЛП-36Е означала дословно; ЛП - завод Ленина-Пермь; 36 - порядковый номер изделия; Е - модификация (единая для Т-72 и Т-64). Владея тогда более высочайшими, по сопоставлению с системой 2А26 ТТХ, она имела целый ряд соответствующих особенностей:

- возможность резвой смены ствола, не прибегая к демонтажу пушки из танка (в первый раз в СССР);

- возможность пуска управляемого снаряда:

- увеличение точности стрельбы;

- увеличенная база направляющих ствола;

- симметричное размещение блоков тормоза отката (в первый раз в СССР);

- наличия теплозащитных кожухов.

Пушка удачно прошла отладочные и приемо-сдаточные тесты стрельбой и была установлена на опытнейший танк «объект 172МН». Совместная работа длилась в 1973-1975 гг. Кроме плюсов, явными стали и недочеты: более габаритная пушка и её боеприпасы повышали вес танка и затрудняли сборку боевого отделения. Но основное - дело было заранее бесперспективным в силу отсутствия нужных боеприпасов. И хотя 8 июне 1975 г два танка «Объект 172МН» направились на Кубинский полигон, а изготовлявшиеся на рубеже 1975-1976 гг многообещающие танки «Объект 172-3М» также вооружались 130-мм пушкой ЛП36-Е - дело перспективы не имело.

Действенность хоть какого орудия зависит не только лишь от его могущества, да и в не наименьшей степени от точности наводки. Установка на тагильском ОБТ «квантового» (т. е. лазерного) дальномера «Квант» предусматривалась еще в самом первом приказе министра оборонной индустрии С. А Зверева от 5 января 1968 г. Но практически 1-ые бывалые танки «Объект 172» комплектовались оптическими дальномерами. Во 2-ой раз тема «Кадр» прозвучала в приказе по заводу №40 от 30 мая 1970 г применительно к опытным работам 2-ой половины года - и вновь без видимых последствий. И только весной 1974 г. на УВЗ в первый раз на танк «Объект 172-2М» был установлен лазерный прицел-дальномер ТПД-К1. Танк Т-72 взял в долг у Т-64А не отличавшийся надежностью стабилизатор вооружения 2Э28М с электрогидравлическим приводом, но уже во 2-ой половине 1971 г начались работы по внедрению на танке системы «Жасмин» - стабилизатора с электромеханическим приводом в горизонтальной плоскости. В 1974 г он в первый раз появился на опытнейшем танке «Объект 172-2М». Потом в 1975 г «Жасмин-2» был установлен на серийной машине и выслан на тесты на Кубинский полигон. В 1976 г система удачно работала на 3-х танках «Объект 176».

1-ые серийные «семьдесятдвойки» ничем не отличались от Т-64А в конструкции носового броневого узла корпуса, но приметно уступали харьковским машинам в лобовой защите башни. Дело в том, что на Т-72 в 1-ые пару лет производства устанавливались цельные железные башни, в то время как башни Т-64А имели в лобовой проекции комбинированную защиту «сталь - алюминий - сталь» шириной более 600 мм. В итоге железная башенная броня Т-72 чуток лучше, приблизительно на 2,5%, защищала от подкалиберных снарядов, зато комбинированная броня Т-64А на 10% превосходила башню Т-72 при попадании кумулятивных боеприпасов. Ситуация просит разъяснения, в особенности если вспомнить, что «Объекты 172» были построены методом переделки «шестьдесятчетверок», а на Уралвагонзаводе в течение 1968-1970 гг создавалась разработка производства конкретно танков Т-64А со всеми их подробностями.

Еще в процессе обстрелов «Объекта 432» нашлась недостающая живучесть башенной брони. При попадания снаряда, если даже пробитие не было достигнуто, дюралевый наполнитель выпучивался, снутри комбинированной защиты создавались пустоты и ослабленные зоны. По другому говоря, башни Т-64 были «одноразовыми» и свои заявленные в ТТХ характеристики проявляли только при единичных попаданиях в каждую «скулу». При последующих поражениях характеристики защиты были непрогнозируемыми. Позже, после введения в 1973 г (по другим данным - в 1975 г,) нового «корундового». т, е. глиняного, наполнителя для башенной брони, в процессе полгого ремонта первых Т-64А башни на них изменялись на новые и поболее надежные. Еще одним недочетом башен с дюралевым наполнителем являлись их габариты, из-за чего при некоторых углах поворота перекрывался лючок механика-водителя.

Таким образом, исходя из убеждений надежности при неоднократном обстреле цельная железная башенная броня первых танков Т-72 в реальности смотрелась куда более желательно, чем броня с дюралевым прослоем на башнях Т-64А. Она не имела настолько же больших «паспортных» данных, но зато свои характеристики более либо наименее сохраняла накрепко. Кстати, сам Уралвагонзавод цельные башни практически не изготовлял, кроме 3-х штук в 1971 г и, может быть, еще нескольких в 1976 г, в главном они поставлялись из Челябинска, с завода им. С. Орджоникидзе. А для компенсации недостаточной противокумулятивной стойкости цельных башен в военное время планировалось внедрение системы ЗЭТ-1 «Зонтик» - сетчатого экрана, того же, как принятый в 1960-х для танков Т-54/Т-55 и Т-62. На «семьдесятдвойке» ЗЭТ-1 испытывался в 1974 г.

1-ая самостоятельная попытка УКБТМ существенно прирастить защищенность «семьдесятдвоек» в лобовой проекции была предпринята на опытнейших танках «Объект 172-2М», испытывавшихся в 1972-1974 гг. На этих машинах стойкость верхнего лобового листа корпуса усиливалась методом роста угла наклона до 70 градусов к вертикали (Т-72 имел наклон в 68 градусов) и перераспределением толщин железных листов в составе комбинированной брони. Один из вариантов цельнолитой башни имел в лобовой части противокумулятивные экраны. В целом, лобовая проекция «Объекта 172-2М» обеспечивала защиту от 125-мм подкалиберного снаряда с карбид-вольфрамовым наконечником, имеющего скорость в момент встречи с целью 1600 м/сек. Броня обыденного Т-72 выручала только от 115-мм снаряда со скоростью 1400 м/сек. Защита от кумулятивных средств поражения лобовой части корпуса и башни выросла приблизительно на 10-15% и была эквивалентна 500-520 мм броневой стали средней твердости. У стандартного Т-72 (башня с «корундовыми шарами») этот показатель составлял только 450 мм. Защита бортовых проекций корпуса увеличивалась введением железных экранов. Но на вооружение танки «Объект 172-2М» приняты не были, потому пришлось находить доп пути совершенствования защиты серийных машин.

Как ни совершенствуй броню, все равно лучше под снаряд не попадаться. Конструкторы во все времена пробовали оснастить свои изделия средствами, позволяющими уменьшить количество попаданий. Работники УКБТМ, очевидно, исключением не были. Еще в 1973 г. танк Т-72 был обустроен «Элементом» - устройством для самоокапывания, позволяющим за куцее время вырыть танковый окоп. Понятно, что летом 1972 г. на заседании научно-технического совета министерства дискуссировалось выполнение работ по теме «Разработка проекта системы удаленной постановки дымовых завес с объектов бронетанковой техники (шифр «Туча»)». В Нижнем Тагиле «Туча» устанавливалась на бывалые танки «Объект 172-3М» производства 1975-1976 гг. Тогда же 4 ноября 1975 г вышел приказ по заводу о подготовке серийного производства системы пуска дымовых и осветительных гранат для танков Т-72. Но воплощение проекта почему-либо затянулось: в серию система постановки дымовых завес 902А пошла только с 1 октября 1979 г.

Действенность хоть какого орудия зависит не только лишь от его могущества, да и в не наименьшей степени от точности наводки. Установка на тагильском ОБТ «квантового» (т. е. лазерного) дальномера «Квант» предусматривалась еще в самом первом приказе министра оборонной индустрии С. А Зверева от 5 января 1968 г. Но практически 1-ые бывалые танки «Объект 172» комплектовались оптическими дальномерами. Во 2-ой раз тема «Кадр» прозвучала в приказе по заводу №40 от 30 мая 1970 г применительно к опытным работам 2-ой половины года - и вновь без видимых последствий. И только весной 1974 г. на УВЗ в первый раз на танк «Объект 172-2М» был установлен лазерный прицел-дальномер ТПД-К1. Танк Т-72 взял в долг у Т-64А не отличавшийся надежностью стабилизатор вооружения 2Э28М с электрогидравлическим приводом, но уже во 2-ой половине 1971 г начались работы по внедрению на танке системы «Жасмин» - стабилизатора с электромеханическим приводом в горизонтальной плоскости. В 1974 г он в первый раз появился на опытнейшем танке «Объект 172-2М». Потом в 1975 г «Жасмин-2» был установлен на серийной машине и выслан на тесты на Кубинский полигон. В 1976 г система удачно работала на 3-х танках «Объект 176».

1-ые серийные «семьдесятдвойки» ничем не отличались от Т-64А в конструкции носового броневого узла корпуса, но приметно уступали харьковским машинам в лобовой защите башни. Дело в том, что на Т-72 в 1-ые пару лет производства устанавливались цельные железные башни, в то время как башни Т-64А имели в лобовой проекции комбинированную защиту «сталь - алюминий - сталь» шириной более 600 мм. В итоге железная башенная броня Т-72 чуток лучше, приблизительно на 2,5%, защищала от подкалиберных снарядов, зато комбинированная броня Т-64А на 10% превосходила башню Т-72 при попадании кумулятивных боеприпасов. Ситуация просит разъяснения, в особенности если вспомнить, что «Объекты 172» были построены методом переделки «шестьдесятчетверок», а на Уралвагонзаводе в течение 1968-1970 гг создавалась разработка производства конкретно танков Т-64А со всеми их подробностями.

Еще в процессе обстрелов «Объекта 432» нашлась недостающая живучесть башенной брони. При попадания снаряда, если даже пробитие не было достигнуто, дюралевый наполнитель выпучивался, снутри комбинированной защиты создавались пустоты и ослабленные зоны. По другому говоря, башни Т-64 были «одноразовыми» и свои заявленные в ТТХ характеристики проявляли только при единичных попаданиях в каждую «скулу». При последующих поражениях характеристики защиты были непрогнозируемыми. Позже, после введения в 1973 г (по другим данным - в 1975 г,) нового «корундового». т, е. глиняного, наполнителя для башенной брони, в процессе полгого ремонта первых Т-64А башни на них изменялись на новые и поболее надежные. Еще одним недочетом башен с дюралевым наполнителем являлись их габариты, из-за чего при некоторых углах поворота перекрывался лючок механика-водителя.

Таким образом, исходя из убеждений надежности при неоднократном обстреле цельная железная башенная броня первых танков Т-72 в реальности смотрелась куда более желательно, чем броня с дюралевым прослоем на башнях Т-64А. Она не имела настолько же больших «паспортных» данных, но зато свои характеристики более либо наименее сохраняла накрепко. Кстати, сам Уралвагонзавод цельные башни практически не изготовлял, кроме 3-х штук в 1971 г и, может быть, еще нескольких в 1976 г, в главном они поставлялись из Челябинска, с завода им. С. Орджоникидзе. А для компенсации недостаточной противокумулятивной стойкости цельных башен в военное время планировалось внедрение системы ЗЭТ-1 «Зонтик» - сетчатого экрана, того же, как принятый в 1960-х для танков Т-54/Т-55 и Т-62. На «семьдесятдвойке» ЗЭТ-1 испытывался в 1974 г.

1-ая самостоятельная попытка УКБТМ существенно прирастить защищенность «семьдесятдвоек» в лобовой проекции была предпринята на опытнейших танках «Объект 172-2М», испытывавшихся в 1972-1974 гг. На этих машинах стойкость верхнего лобового листа корпуса усиливалась методом роста угла наклона до 70 градусов к вертикали (Т-72 имел наклон в 68 градусов) и перераспределением толщин железных листов в составе комбинированной брони. Один из вариантов цельнолитой башни имел в лобовой части противокумулятивные экраны. В целом, лобовая проекция «Объекта 172-2М» обеспечивала защиту от 125-мм подкалиберного снаряда с карбид-вольфрамовым наконечником, имеющего скорость в момент встречи с целью 1600 м/сек. Броня обыденного Т-72 выручала только от 115-мм снаряда со скоростью 1400 м/сек. Защита от кумулятивных средств поражения лобовой части корпуса и башни выросла приблизительно на 10-15% и была эквивалентна 500-520 мм броневой стали средней твердости. У стандартного Т-72 (башня с «корундовыми шарами») этот показатель составлял только 450 мм. Защита бортовых проекций корпуса увеличивалась введением железных экранов. Но на вооружение танки «Объект 172-2М» приняты не были, потому пришлось находить доп пути совершенствования защиты серийных машин.

Как ни совершенствуй броню, все равно лучше под снаряд не попадаться. Конструкторы во все времена пробовали оснастить свои изделия средствами, позволяющими уменьшить количество попаданий. Работники УКБТМ, очевидно, исключением не были. Еще в 1973 г. танк Т-72 был обустроен «Элементом» - устройством для самоокапывания, позволяющим за куцее время вырыть танковый окоп. Понятно, что летом 1972 г. на заседании научно-технического совета министерства дискуссировалось выполнение работ по теме «Разработка проекта системы удаленной постановки дымовых завес с объектов бронетанковой техники (шифр «Туча»)». В Нижнем Тагиле «Туча» устанавливалась на бывалые танки «Объект 172-3М» производства 1975-1976 гг. Тогда же 4 ноября 1975 г вышел приказ по заводу о подготовке серийного производства системы пуска дымовых и осветительных гранат для танков Т-72. Но воплощение проекта почему-либо затянулось: в серию система постановки дымовых завес 902А пошла только с 1 октября 1979 г.

Челябинск еще в первой половине 1970-х гг. предложил для установки на танки типа Т-72 два мотора: В-67 мощью 840 л. с. и В-68 мощью 950 л. с. Тесты последнего на танке не вышли за стадию опытно-конструкторских работ, но вот с первым дела обстояли еще увлекательнее. В-67 (он же - А-24Ф и В-46Ф) испытывался в 1972-1974 гг. на 5 опытнейших танках «Объект 172-2М». От серийного мотора он отличался приемущественно конструкцией нагнетателя. Форсирование дизеля не привело к приметному росту удельного расхода горючего на эксплуатационном режиме, составившего 175 гр. на 1 л. с./час (Т-72 - 172 гр.). Повышению средней скорости движения на пересеченной местности содействовало и введение подвески с увеличенным динамическим ходом катков и гидроамортизаторов завышенной энергоемкости. Усиленные бортовые коробки имели большее давление рабочей жидкости в системе гидроуправления. Благодаря увеличенному припасу горючего дальность пробега на одной заправке выросла в среднем на 100 км.

Четыре танка «Объекта 172-2М» прошли более 15 тыс. км. движки отработали от 538 до 662 часов и оставались в исправном состоянии. 8 отчете указывалось: «В процессе долговременной эксплуатации в разных дорожно-климатических критериях узлы, механизмы и системы танка проявили высшую надежность и долговечность, обеспечив проведение испытаний и движение танка без ограничения скорости при имевших место в процессе испытаний температурах среды -38°С - +40'С. Тесты проявили, что ресурс дизеля В-46Ф составляет более 500 моточасов; усиленных коробок передач, гитары, приводов к вентилятору. стартер-генератору и компрессору, вентилятора системы остывания, поддерживающих катков, направляющих и ведущих колес, торсионных валов, гидроамортизаторов - 15 тыс. км; гусеничных лент - 6,5 тыс. км летом и 10 тыс. км на промерзлом грунте. Коэффициент унификации по отношению к «Объекту 172М» составлял около 88%, так что переход к производству более сильной модели не добивался переоснащения производственных цехов.

Но движки на 5, 6 и 7-м танках «Объект 172-2М» в 1974-1975 гг действовали не очень накрепко. В отличие от первых 4, они отработали в среднем всего по 200 с маленьким часов. Главные проблемы были связаны с выбросом масла из маслоотделителя и потерей охлаждайки. В 1975 г конструкторы ЧТЗ спешно дорабатывали дизель В-67 и сделали на его базе усовершенствованный вариант, удачно прошедший муниципальные тесты и получивший наименование В-84. По инфы НИИ движков, дизель В-84 мощью 840 л.с. был готов к производству в 1979 г и продолжал совершенствоваться, при этом в первой половине 1980-х гг на его базе был сотворен и удачно испытан на серийном танке Т-72 движок В-88 мощью 880 л. с.

Челябинск еще в первой половине 1970-х гг. предложил для установки на танки типа Т-72 два мотора: В-67 мощью 840 л. с. и В-68 мощью 950 л. с. Тесты последнего на танке не вышли за стадию опытно-конструкторских работ, но вот с первым дела обстояли еще увлекательнее. В-67 (он же - А-24Ф и В-46Ф) испытывался в 1972-1974 гг. на 5 опытнейших танках «Объект 172-2М». От серийного мотора он отличался приемущественно конструкцией нагнетателя. Форсирование дизеля не привело к приметному росту удельного расхода горючего на эксплуатационном режиме, составившего 175 гр. на 1 л. с./час (Т-72 - 172 гр.). Повышению средней скорости движения на пересеченной местности содействовало и введение подвески с увеличенным динамическим ходом катков и гидроамортизаторов завышенной энергоемкости. Усиленные бортовые коробки имели большее давление рабочей жидкости в системе гидроуправления. Благодаря увеличенному припасу горючего дальность пробега на одной заправке выросла в среднем на 100 км.

Четыре танка «Объекта 172-2М» прошли более 15 тыс. км. движки отработали от 538 до 662 часов и оставались в исправном состоянии. 8 отчете указывалось: «В процессе долговременной эксплуатации в разных дорожно-климатических критериях узлы, механизмы и системы танка проявили высшую надежность и долговечность, обеспечив проведение испытаний и движение танка без ограничения скорости при имевших место в процессе испытаний температурах среды -38°С - +40'С. Тесты проявили, что ресурс дизеля В-46Ф составляет более 500 моточасов; усиленных коробок передач, гитары, приводов к вентилятору. стартер-генератору и компрессору, вентилятора системы остывания, поддерживающих катков, направляющих и ведущих колес, торсионных валов, гидроамортизаторов - 15 тыс. км; гусеничных лент - 6,5 тыс. км летом и 10 тыс. км на промерзлом грунте. Коэффициент унификации по отношению к «Объекту 172М» составлял около 88%, так что переход к производству более сильной модели не добивался переоснащения производственных цехов.

Но движки на 5, 6 и 7-м танках «Объект 172-2М» в 1974-1975 гг действовали не очень накрепко. В отличие от первых 4, они отработали в среднем всего по 200 с маленьким часов. Главные проблемы были связаны с выбросом масла из маслоотделителя и потерей охлаждайки. В 1975 г конструкторы ЧТЗ спешно дорабатывали дизель В-67 и сделали на его базе усовершенствованный вариант, удачно прошедший муниципальные тесты и получивший наименование В-84. По инфы НИИ движков, дизель В-84 мощью 840 л.с. был готов к производству в 1979 г и продолжал совершенствоваться, при этом в первой половине 1980-х гг на его базе был сотворен и удачно испытан на серийном танке Т-72 движок В-88 мощью 880 л. с.