Пулемёт Слостина. Наш ответ Гаттлингу

Иван Ильич Слостин, не настолько обширно узнаваемый, как многие другие, конструктор-оружейник, около 12-ти лет собственной жизни предназначил созданию и отработке многоствольных пулемётов высокотемпной стрельбы, конструкция которых была базирована, в отличии от систем Гаттлинга, не на наружном приводе, а на принципе отвода пороховых газов. 1-ый эталон такового восьмиствольного пулемёта с отводом газов через надульник на каждом отдельном стволе проходил испытания ещё в 1939 году. Он разрабатывался как вооружение для самолётов, как средство ПВО и для борьбы с пехотой противника.

Иван Ильич Слостин, не настолько обширно узнаваемый, как многие другие, конструктор-оружейник, около 12-ти лет собственной жизни предназначил созданию и отработке многоствольных пулемётов высокотемпной стрельбы, конструкция которых была базирована, в отличии от систем Гаттлинга, не на наружном приводе, а на принципе отвода пороховых газов. 1-ый эталон такового восьмиствольного пулемёта с отводом газов через надульник на каждом отдельном стволе проходил испытания ещё в 1939 году. Он разрабатывался как вооружение для самолётов, как средство ПВО и для борьбы с пехотой противника.

На испытаниях был зафиксирован темп стрельбы в 3300 выстрелов за минуту, но при разогревании после отстрела стандартной ленты в 250 патронов из-за расширения стволов и роста вредного сопротивления при их вращении, пулемёт отказывал в работе. Кучность стрельбы тоже оставляла вожделеть наилучшего, но для такового типа оружия-оружия шквального огня, она была в принципе достаточна. Начавшаяся война не дозволила окончить весь цикл испытаний, но в 1946 году были опять проведены тесты 7,62 мм восьмиствольного пулемёта Слостина, но на них был представлен пулемёт уже совсем новейшей, переделанной конструкции, отличающийся от пулемёта эталона 1939 года.

На испытаниях был зафиксирован темп стрельбы в 3300 выстрелов за минуту, но при разогревании после отстрела стандартной ленты в 250 патронов из-за расширения стволов и роста вредного сопротивления при их вращении, пулемёт отказывал в работе. Кучность стрельбы тоже оставляла вожделеть наилучшего, но для такового типа оружия-оружия шквального огня, она была в принципе достаточна. Начавшаяся война не дозволила окончить весь цикл испытаний, но в 1946 году были опять проведены тесты 7,62 мм восьмиствольного пулемёта Слостина, но на них был представлен пулемёт уже совсем новейшей, переделанной конструкции, отличающийся от пулемёта эталона 1939 года.

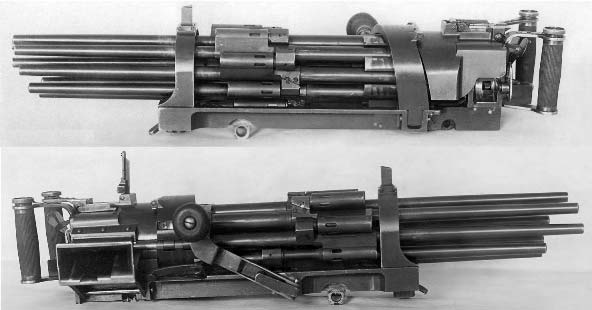

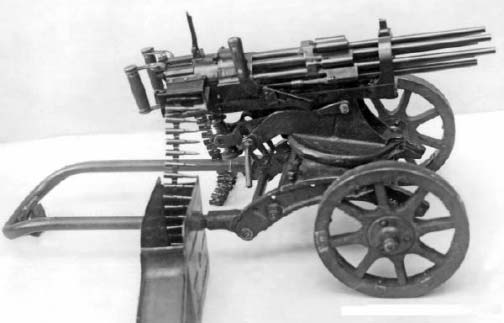

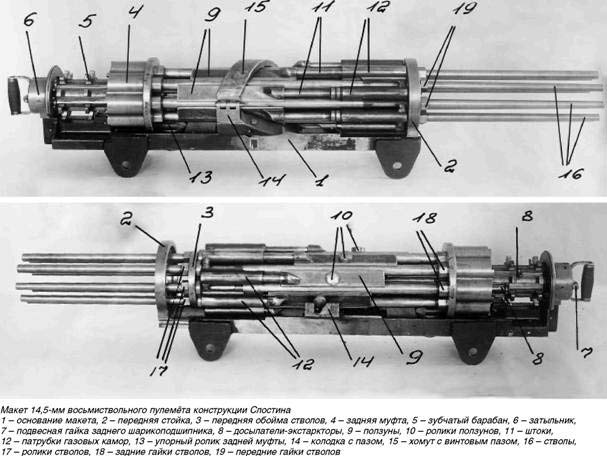

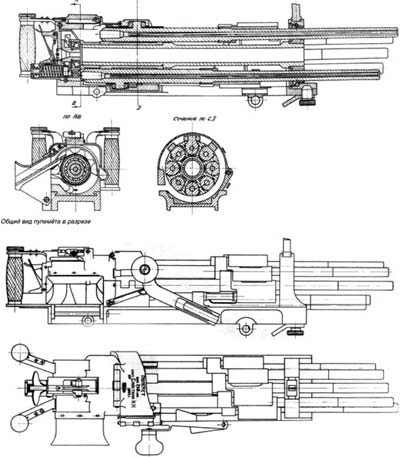

Пулемёт Слостина представляет собой орудие с вращающимся блоком стволов под патрон 7,62?54 мм. Это есть автоматическое орудие с восемью, поочередно стреляющими стволами, работа автоматики которого базирована на отводе пороховых газов через особый поперечный канал в стволе. Пулемёт представляет собой орудие шквального огня и может применяться для борьбы с живой силой противника, для борьбы с небронированными и легкобронированными целями, также как зенитное средство.

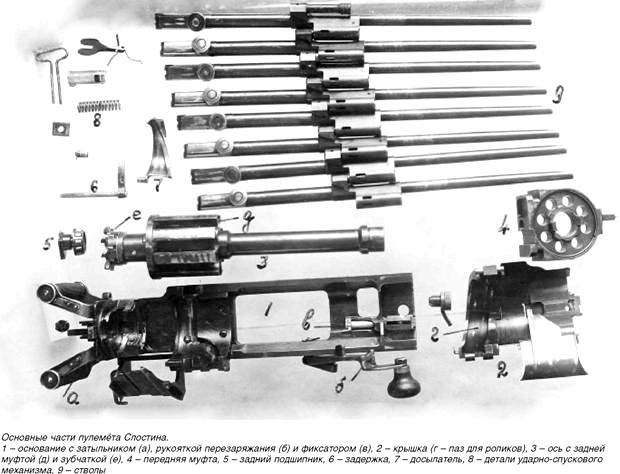

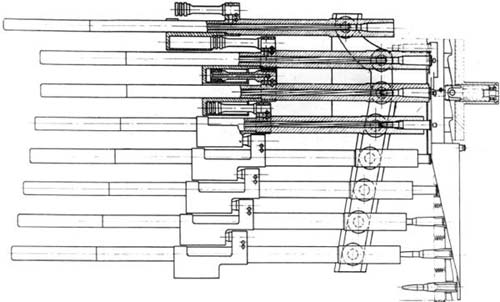

Пулемёт представляет собой орудие с восемью стволами, которые соединены меж собой фронтальной и задней муфтами таким образом, что узел стволов в сборке являет собой барабан, в каком каждый отдельный ствол может передвигаться в продольном направлении. На каждом стволе имеется газовая камора и газовый поршень и с помощью их делается передача импульса пороховых газов для совершения цикла работы автоматики. Газовый поршень каждого ствола помещается в газовую камору ствола, который находится рядом с ним так, что меж всеми стволами выходит замкнутая цепь. Сборка стволов располагается на оси, концы которой находятся в подшипниках затыльника и фронтальной стойки. При помощи этих подшипников стволы вкупе с муфтами совершают вращение. На основании пулемёта и на крышке выполнен копирный паз, по которому двигаются ролики, расположенные на шипах стволов. На заднем подшипнике пулемёта крутится особая зубчатка связанная со стволами. На ней имеются внешний и торцевой зуб. При помощи внешнего зуба двигается патронная лента, а торцевой зуб производит взведение и спуск ударника при автоматической стрельбе. В затыльнике орудия располагаются ударник, боевая пружина и боёк. В конструктивном отношении система не имеет затвора как такого - запирание канала ствола делается упиранием ролика ствола в стену паза основания.

|

|

В приготовленном для стрельбы пулемёте патрон на сто процентов помещён в патронник и осуществлено запирание канала в нижнем стволе пулемёта. В это время капсюль патрона находится против бойка, а ударник взведён и удерживается шепталом. В процессе работы автоматики стрельба ведётся из ствола,который становится после поворота барабана стволов в нижнее положение. Для начала автоматической стрельбы при нажатии на гашетку ударник освобождается от шептала и под действием боевой пружины начинает двигаться вперёд, нанося удар по бойку, который разбивает капсюль. Газы, идущие прямо за пулей по стволу, проходят через отверстия в газовый поршень стреляющего ствола. На газовый поршень стреляющего ствола в это время насажена газовая камора примыкающего с ним ствола, размещенного справа от стреляющего. За счёт движения этого примыкающего ствола вперёд происходит поворот всего барабана против часовой стрелки, вследствии чего он является вроде бы ведущим в работе всей системы. Ролик ведущего ствола при движении ствола вперёд движется по копирному пазу основания и принуждает тем весь барабан стволов крутиться вокруг продольной оси.

|

|

При всем этом стреляющий ствол сдвигается и становится на место ведущего ствола, а на его место приходит новый ствол с патроном. При всем этом перемещении стреляющего ствола гильза собственной закраиной заходит в зацепы на затыльнике, а торцевой зуб зубчатого колеса взводит ударник. Как барабан повернётся на одну восьмую часть оборота,ударник соскакивает с торцевого зуба и опять бьёт по бойку, который в свою очередь разбивает капсюль в патроне подошедшего ствола. В это время 1-ый стреляющий ствол стоит на месте ведущего и точно также за счёт давления газов на дно его каморы начинает двигаться вперёд и ввысь, оставляя при всем этом гильзу в зацепах затыльника. Длина хода ствола равна 50 мм. Барабан стволов совершает новый поворот на одну восьмую и перемещающийся при всем этом стреляющий ствол, выталкивает гильзу из полости пулемёта.

|

|

Движение ленты в оружии осуществляется внешним зубом зубчатки, а расположенный сверху её досылатель с винтообразной поверхностью при вращении барабана равномерно выталкивает патрон из ленты вперёд на 30 мм, а стреляющие стволы, двигаясь роликами по копирному пазу, ворачиваются вспять и надеваются на патрон. При освобождении гашетки ударник становится на боевой взвод и стрельба останавливается.

На испытаниях заявленный темп стрельбы в 3300 выстрелов за минуту был достигнут только два раза. Реальный зафиксированный неоднократно темп стрельбы составил 1760-2100 выстрелов за минуту. По кучности пулемёт Слостина также уступил станковому пулемёту Горюнова СГ-43 эталона 1943 года в 6 раз. Но при всем этом было увидено, что для орудия шквального огня можно допустить такое рассеивание пуль, потому что при всем этом плотность огня из него всё же достаточно велика.

В мае 1949 года проводились последние тесты макета восьмиствольного пулемёта Слостина под патрон 14,5х114 мм. Его а именно планировалось использовать в качестве зенитного на разрабатываемом тогда тяжёлом танке ИС-7. Автоматика отличалась от предшествующей конструкции тем, что блок стволов с помощью задней муфты и фронтальной обоймы собран в жёсткую конструкцию без способности продольного передвижения стволов, а вращение блока стволов происходило при откате ползуна с газовым поршнем стреляющего ствола, который своим роликом ведет взаимодействие с копирным пазом колодки и хомута.

В процессе проведения стрельб выявились два главных недочета 14,5 мм эталона: нецентральный накол капсюля, связанный с трудностями торможения громоздкого блока стволов и поперечные разрывы гильз из-за особенности конструкции узла запирания (отсутствия затвора) при использовании очень массивного патрона 14,5х114 мм. Доработать пулемёт без кардинального конфигурации всей конструкции так и не удалось и на этом история восьмиствольных пулемётов Слостина завершилась.

Тактико-технические свойства: Патрон - 7,62х54, общий вес со станком - 67 кг, вес тела пулемёта - 28 кг, вес вращающегося блока - 17,2 кг, вес ствола - 1,7 кг, длина тела пулемёта - 775 мм, длина ствола - 605 мм, количество стволов - 8, ширина тела пулемёта (max) - 203 мм, высота тела пулемёта (max) - 180 мм, длина хода ствола - 50 мм, расстояние меж осями стволов - 73 мм, высота полосы огня: на станке Соколова - 390 мм, на тумбовой установке - 1340-1900 мм, ёмкость ленты - 250 либо 500 патронов, шаг ленты - 25 мм, масса ленточной коробки - 3,2 кг, прицельная дальность - 2000 м, темп стрельбы - 3300 выстр./мин, время сотворения: 1-ые эталоны - конец 30-х годов, последние эталоны (под патрон 14,5х114) - в 1949 году.

материал предоставил: Александр Райгородецкий