Вернуться назад

Распечатать

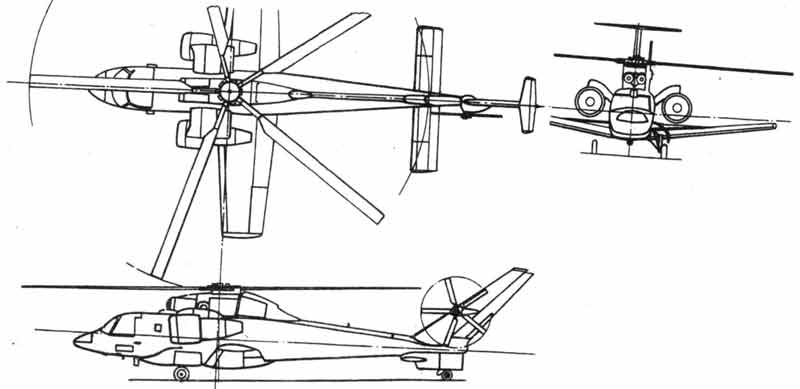

Экспериментальный вертолёт Sikorsky S-72 RSRA (США)

Экспериментальный вертолёт Sikorsky S-72 RSRA для исследования роторных систем был эксклюзивным аппаратом, предназначенным для тесты передовых роторов вертолетов в полете. Мысль заключалась в том, чтоб предоставить возможность более много изучить летные свойства новых конструкций несущего винта, до того как использовать их в программке сотворения прототипов либо серийных вертолетов. До начала программки RSRA (Rotor Systems Research Aircraft) новые конфигурации ротора были бы испытаны исключительно в полном масштабе на стационарной вихревой стойке либо в крупномасштабной аэродинамической трубе. Из-за этих ограничений спектра испытаний всегда существовал риск, связанный с новейшей конфигурацией ротора, когда они в первый раз использовались на вертолетах, для которых они были разработаны. Чтоб понизить этот риск, НАСА и армия сделали вывод, что испытательный вертолет, созданный для неопасного исследования черт, границ стойкости и нагрузок, создаваемых новым несущим винтом в протяжении всего спектра его полета, заслуживает разработки.

Наличие такового вертолета также будет содействовать проектированию и летным испытаниям эксклюзивных конфигураций винта, которые расширят способности винтокрылых технологий. Эти суждения и послужили основанием для сотворения RSRA сначала 1970-х годов. Летом 1971 года НАСА и армия выпустили запрос предложений на «предварительное проектирование роторного испытательного вертолета». Сикорски и Белл ответили на этот запрос и получили договоры и техзадания. Главное требование заключалось в том, чтоб найти, что удобно для такового тс и как минимизировать издержки и опасности на разработку.

В июле 1972 года Сикорский сказал НАСА и армии о результатах подготовительного проектирования. К истинному времени вертолет был известен как «Самолет для исследования роторных систем» либо RSRA (Rotor Systems Research Aircraft). Чтоб очень понизить цена программки, поощрялось внедрение имеющихся вертолетов и компонент. Размер испытательного вертолета определялся требованием, чтоб все проверяемые роторы были достаточно малеханькими, чтоб поместиться в аэродинамической трубе NASA Ames 40x80. Вертолет был должен быть установлен в туннеле размером 40x80 мм.

Экспериментальный вертолёт Sikorsky S-72 RSRA для исследования роторных систем был эксклюзивным аппаратом, предназначенным для тесты передовых роторов вертолетов в полете. Мысль заключалась в том, чтоб предоставить возможность более много изучить летные свойства новых конструкций несущего винта, до того как использовать их в программке сотворения прототипов либо серийных вертолетов. До начала программки RSRA (Rotor Systems Research Aircraft) новые конфигурации ротора были бы испытаны исключительно в полном масштабе на стационарной вихревой стойке либо в крупномасштабной аэродинамической трубе. Из-за этих ограничений спектра испытаний всегда существовал риск, связанный с новейшей конфигурацией ротора, когда они в первый раз использовались на вертолетах, для которых они были разработаны. Чтоб понизить этот риск, НАСА и армия сделали вывод, что испытательный вертолет, созданный для неопасного исследования черт, границ стойкости и нагрузок, создаваемых новым несущим винтом в протяжении всего спектра его полета, заслуживает разработки.

Наличие такового вертолета также будет содействовать проектированию и летным испытаниям эксклюзивных конфигураций винта, которые расширят способности винтокрылых технологий. Эти суждения и послужили основанием для сотворения RSRA сначала 1970-х годов. Летом 1971 года НАСА и армия выпустили запрос предложений на «предварительное проектирование роторного испытательного вертолета». Сикорски и Белл ответили на этот запрос и получили договоры и техзадания. Главное требование заключалось в том, чтоб найти, что удобно для такового тс и как минимизировать издержки и опасности на разработку.

В июле 1972 года Сикорский сказал НАСА и армии о результатах подготовительного проектирования. К истинному времени вертолет был известен как «Самолет для исследования роторных систем» либо RSRA (Rotor Systems Research Aircraft). Чтоб очень понизить цена программки, поощрялось внедрение имеющихся вертолетов и компонент. Размер испытательного вертолета определялся требованием, чтоб все проверяемые роторы были достаточно малеханькими, чтоб поместиться в аэродинамической трубе NASA Ames 40x80. Вертолет был должен быть установлен в туннеле размером 40x80 мм.

Проект Сикорского включал новый фюзеляж с динамической системой из «роликовой» коробки мощью 3700 лошадиных сил, которая тогда разрабатывалась в Sikorsky по армейскому договору. В качестве вспомогательной силовой установки использовались ТРДД General Electric TF-34. У него было два сменных крыла, одно с площадью 348 кв. Футов и размахом 45,7 фута для спектра скоростей от 100 до 200 узлов, а 2-ое - площадью 184 кв. Фута и размахом 33,3 фута для скоростей до 300 узлов. Он включал изменяемый угол падения крыла; несущий винт, управляющий винт, крыло и вспомогательные движки системы баланса сил и момента; функция виброизоляции несущего винта, также система электродистанционного управления с места пилота. Чтоб еще более понизить риск при испытании улучшенных роторов, которые ранее не использовались, была включена система эвакуации экипажа, подобная той, что употребляется на воздушных судах с недвижным крылом. Требуемая система регулируемого наклона вала несущего винта была сочтена очень сложной и была исключена. В вертолете использовалась система противодействия вращающему моменту типа «вентилятор в плавниках» с рядом жалюзи, которые перекрывали его на высочайшей скорости.

В итоге предпроектных исследовательских работ и анализа, НАСА и армия выпустили RFP для программки RSRA в 1973 году. 15 мая 1973 года Сикорский представил свое предложение. Хотя он был очень похож на пилотируемый самолет Predesign, в него были внесены некие практические конфигурации. Планировалось использовать двигательную установку TF-34 от Fairchild-Republic A-10 с установленными с боковой стороны ТРДД General Electric. По договору это не сработало, потому верхняя установка TF-34 от Lockheed S-3A была заменена, что потребовало установки на вертолет достаточно неловкой изогнутой монтажной конструкции. Программка разработки роликовой главной коробки мощью 3700 лошадиных сил не шла, как планировалось, и был предложен серийный главный редуктор SH-3 мощью 2500 лошадиных сил. Подготовительная разработка системы противовращения «вентилятор в плавнике», которая находилась в рамках завершенной тогда отдельной программки разработки, больше не использовалась из-за огромных издержек на программку, и употреблялся обыденный хвостовой винт. Остальная часть дизайна была фактически таковой же, как было показано в подготовительном исследовании.

Проект Сикорского включал новый фюзеляж с динамической системой из «роликовой» коробки мощью 3700 лошадиных сил, которая тогда разрабатывалась в Sikorsky по армейскому договору. В качестве вспомогательной силовой установки использовались ТРДД General Electric TF-34. У него было два сменных крыла, одно с площадью 348 кв. Футов и размахом 45,7 фута для спектра скоростей от 100 до 200 узлов, а 2-ое - площадью 184 кв. Фута и размахом 33,3 фута для скоростей до 300 узлов. Он включал изменяемый угол падения крыла; несущий винт, управляющий винт, крыло и вспомогательные движки системы баланса сил и момента; функция виброизоляции несущего винта, также система электродистанционного управления с места пилота. Чтоб еще более понизить риск при испытании улучшенных роторов, которые ранее не использовались, была включена система эвакуации экипажа, подобная той, что употребляется на воздушных судах с недвижным крылом. Требуемая система регулируемого наклона вала несущего винта была сочтена очень сложной и была исключена. В вертолете использовалась система противодействия вращающему моменту типа «вентилятор в плавниках» с рядом жалюзи, которые перекрывали его на высочайшей скорости.

В итоге предпроектных исследовательских работ и анализа, НАСА и армия выпустили RFP для программки RSRA в 1973 году. 15 мая 1973 года Сикорский представил свое предложение. Хотя он был очень похож на пилотируемый самолет Predesign, в него были внесены некие практические конфигурации. Планировалось использовать двигательную установку TF-34 от Fairchild-Republic A-10 с установленными с боковой стороны ТРДД General Electric. По договору это не сработало, потому верхняя установка TF-34 от Lockheed S-3A была заменена, что потребовало установки на вертолет достаточно неловкой изогнутой монтажной конструкции. Программка разработки роликовой главной коробки мощью 3700 лошадиных сил не шла, как планировалось, и был предложен серийный главный редуктор SH-3 мощью 2500 лошадиных сил. Подготовительная разработка системы противовращения «вентилятор в плавнике», которая находилась в рамках завершенной тогда отдельной программки разработки, больше не использовалась из-за огромных издержек на программку, и употреблялся обыденный хвостовой винт. Остальная часть дизайна была фактически таковой же, как было показано в подготовительном исследовании.

Компания Sikorsky выиграла договор по программке RSRA и инициировала проектирование и создание 2-ух опытнейших вертолетов S-72 RSRA. Начальные летные тесты проводились на заводе Sikorsky в Стратфорде, штат Коннектикут. В июле 1977 года 1-ый вертолет S-72 RSRA был доставлен на испытательный полигон НАСА на полуострове Уоллопс на восточном берегу Вирджинии. Летные тесты проводились там, так как это был большой объект, контролируемый НАСА, с взлетно-посадочными полосами для аппаратов с недвижным крылом, которые потребовались бы для некоторых летных испытаний в сложном режиме. Это также было комфортно для объекта НАСА в Лэнгли, над проектом которого работало НАСА. У Сикорского была команда из приблизительно 20 инженеров, техников и пилотов, дислоцированных в Уоллопсе. У НАСА и армии также были сотрудники для роли в программке испытаний.

Компания Sikorsky выиграла договор по программке RSRA и инициировала проектирование и создание 2-ух опытнейших вертолетов S-72 RSRA. Начальные летные тесты проводились на заводе Sikorsky в Стратфорде, штат Коннектикут. В июле 1977 года 1-ый вертолет S-72 RSRA был доставлен на испытательный полигон НАСА на полуострове Уоллопс на восточном берегу Вирджинии. Летные тесты проводились там, так как это был большой объект, контролируемый НАСА, с взлетно-посадочными полосами для аппаратов с недвижным крылом, которые потребовались бы для некоторых летных испытаний в сложном режиме. Это также было комфортно для объекта НАСА в Лэнгли, над проектом которого работало НАСА. У Сикорского была команда из приблизительно 20 инженеров, техников и пилотов, дислоцированных в Уоллопсе. У НАСА и армии также были сотрудники для роли в программке испытаний.

Одним из самых увлекательных качеств RSRA была система эвакуации экипажа. Хотя ее нельзя было испытать в полете, вся система была испытана на испытательном щите ВВС на базе ВВС Холломан в Нью-Мексико. В ноябре 1977 года состоялся 1-ый полет с вполне первоклассной системой эвакуации. 1-ый полет в полной составной конфигурации состоялся 10 апреля 1978 года. После того, как Сикорский окончил опытно-конструкторские тесты на нем, вертолет №2 был доставлен в НАСА Эймс осенью 1978 года. Вертолет №1 продолжил свою программку испытаний на полуострове Уоллопс., с установленной системой виброизоляции ротора. Фаза летных испытаний Sikorsky закончилась 17 августа 1979 года. Вертолет S-72 RSRA налетал в общей трудности 60,1 летных часа, выполняя нужные опытно-конструкторские тесты и открывая границы того, что требовалось правительством для начальных испытаний НАСА / Армии. В сентябре RSRA №1 был доставлен в НАСА Эймсу, чтоб присоединиться к вертолету №2. В то время программка RSRA по договору с Sikorsky была завершена, кроме заключительных отчетов. НАСА заключило договор с Сикорски на двухгодовую поддержку летных испытаний в Эймсе.

К началу 1980-х годов и НАСА, и армия направляли огромную часть финансирования собственных исследовательских работ винтокрылого типа на концепцию наклонного винта. Кроме нескольких второстепенных тестов, это привело к остановке программки RSRA до того, как она смогла выполнить намеченные задачки. RSRA скоро превратился в испытательный аппарат для концепции X-Wing. X-Wing использовал жесткий четырехлопастный ротор, который останавливался в полете, чтоб стать X-крылом. Важной технологией была последовательность пуска и остановки ротора. Благодаря недвижному крылу RSRA, которое позволяло делать исходные преобразования старт/стоп без необходимости поддерживать подъемную силу ротора/крыла, RSRA был безупречным испытательным аппаратом для X-Wing.

Одним из самых увлекательных качеств RSRA была система эвакуации экипажа. Хотя ее нельзя было испытать в полете, вся система была испытана на испытательном щите ВВС на базе ВВС Холломан в Нью-Мексико. В ноябре 1977 года состоялся 1-ый полет с вполне первоклассной системой эвакуации. 1-ый полет в полной составной конфигурации состоялся 10 апреля 1978 года. После того, как Сикорский окончил опытно-конструкторские тесты на нем, вертолет №2 был доставлен в НАСА Эймс осенью 1978 года. Вертолет №1 продолжил свою программку испытаний на полуострове Уоллопс., с установленной системой виброизоляции ротора. Фаза летных испытаний Sikorsky закончилась 17 августа 1979 года. Вертолет S-72 RSRA налетал в общей трудности 60,1 летных часа, выполняя нужные опытно-конструкторские тесты и открывая границы того, что требовалось правительством для начальных испытаний НАСА / Армии. В сентябре RSRA №1 был доставлен в НАСА Эймсу, чтоб присоединиться к вертолету №2. В то время программка RSRA по договору с Sikorsky была завершена, кроме заключительных отчетов. НАСА заключило договор с Сикорски на двухгодовую поддержку летных испытаний в Эймсе.

К началу 1980-х годов и НАСА, и армия направляли огромную часть финансирования собственных исследовательских работ винтокрылого типа на концепцию наклонного винта. Кроме нескольких второстепенных тестов, это привело к остановке программки RSRA до того, как она смогла выполнить намеченные задачки. RSRA скоро превратился в испытательный аппарат для концепции X-Wing. X-Wing использовал жесткий четырехлопастный ротор, который останавливался в полете, чтоб стать X-крылом. Важной технологией была последовательность пуска и остановки ротора. Благодаря недвижному крылу RSRA, которое позволяло делать исходные преобразования старт/стоп без необходимости поддерживать подъемную силу ротора/крыла, RSRA был безупречным испытательным аппаратом для X-Wing.

Особенности S-72 RSRA

Фюзеляж S-72 RSRA был на сто процентов новым, рассчитанным на низкое лобовое сопротивление и высочайшее динамическое давление, нужное для полета до наибольшей расчетной скорости в 340 узлов. У него была двухместная кабина, расположенная плечо о плечо, и место инженера-летчика в кабине. Кабина была около 6 футов в длину, в ней также располагалось испытательное оборудование на стойках вдоль кормовой переборки. На нижнем оперении были установлены огромные тормозные механизмы. Система привода была взята конкретно из серии самолетов Sikorsky SH-3 / S-61. Поставляемый ротор также был взят от SH-3 / S-61. Этот ротор, очевидно, предполагалось использовать только для начальных летных испытаний по встряхиванию. После того, как вертолет был доставлен и проверен НАСА / Армией, должны были быть установлены новые винты. Управление полетом производилось по проводам с места пилота-испытателя (левая сторона кабины). Хотя ручки и педали выглядели обыкновенными, они не были связаны механически с системой управления вертолетом. Электрическое соединение было выполнено с пультом управления пилота безопасности на правом посту экипажа. Таким образом, 2-ой пилот становился запасным либо аварийным пилотом, если электрическое управление не работало подабающим образом. Цифровые компы использовались для конфигурации и роста входных данных от средств управления пилотом-испытателем по желанию проводимого тестирования, до того как они были введены в механические средства регулирования пилота безопасности. Компы управления полетом также управляли, с ограниченными возможностями, обилием других исполнительных устройств в механической системе управления.

Концепция 2-ух крыльев, одно для средней скорости, а одно для высочайшей скорости, из подготовительного исследования было найдено, что не требуется. Для разгрузки несущего винта в прямом полете либо, при отрицательном угле падения, для перегрузки несущего винта в горизонтальном полете было предвидено единственное крыло с регулируемым углом атаки. Крыло просто снималось для испытаний в качестве базисного вертолета. Вспомогательные движки TF-34 обеспечивали горизонтальное движение для тесты роторов, когда они не делали горизонтальной тяги, нужной для горизонтального полета. Их тоже необходимо было просто удалить. В хвостовое оперение было включено регулируемое устройство с высочайшим лобовым сопротивлением, чтоб перегрузить тягу несущего винта.

Управление полетом производилось по проводам с места пилота-испытателя (левая сторона кабины). Хотя ручки и педали выглядели обыкновенными, они не были связаны механически с системой управления вертолетом. Электрическое соединение было выполнено с пультом управления пилота безопасности на правом посту экипажа. Таким образом, 2-ой пилот становился запасным либо аварийным пилотом, если электрическое управление не работало подабающим образом. Цифровые компы использовались для конфигурации и роста входных данных от средств управления пилотом-испытателем по желанию проводимого тестирования, до того как они были введены в механические средства регулирования пилота безопасности. Компы управления полетом также управляли, с ограниченными возможностями, обилием других исполнительных устройств в механической системе управления.

Концепция 2-ух крыльев, одно для средней скорости, а одно для высочайшей скорости, из подготовительного исследования было найдено, что не требуется. Для разгрузки несущего винта в прямом полете либо, при отрицательном угле падения, для перегрузки несущего винта в горизонтальном полете было предвидено единственное крыло с регулируемым углом атаки. Крыло просто снималось для испытаний в качестве базисного вертолета. Вспомогательные движки TF-34 обеспечивали горизонтальное движение для тесты роторов, когда они не делали горизонтальной тяги, нужной для горизонтального полета. Их тоже необходимо было просто удалить. В хвостовое оперение было включено регулируемое устройство с высочайшим лобовым сопротивлением, чтоб перегрузить тягу несущего винта.

Основная передача была установлена на системе измерения силы / момента для получения четких данных для тестируемых роторов. Семь сенсоров веса были установлены в ортогональных направлениях для предоставления данных в координатах вертолета. Нужное резервирование предусматривалось креплением рамы крепления коробки к фюзеляжу. Другая система крепления коробки добавила изоляторы вибрации меж монтажной рамой и фюзеляжем. Это была система «сфокусированного пилона» с регулируемыми на земле углами наклона и регулируемой жесткостью пружины для опции и ослабления, с контролем возникающих статических смещений, обеспечиваемых гидравлическим центрированием с сервоприводом. Были применены четыре плоских мягеньких изолятора и четыре номинально вертикальных сенсора веса. В другой конструкции для других типов роторов использовалось семь мягеньких изоляторов. Крыло было установлено низковато и имело функцию переменного угла падения, с конфигурацией в полете от 15 градусов носа до 9 градусов вниз. Эта система крепления также включала четкие сенсоры нагрузки для измерения сил и моментов крыла.

Одной из воистину эксклюзивных особенностей S-72 RSRA была система эвакуации экипажа. Она была спроектирована так, чтоб быть схожим на те, которые употребляются на воздушных судах с недвижным крылом, но должена была иметь дело с вращающимся несущим винтом, блокирующим неопасное покидание машины летным экипажем. Было определено, что попытка катапультирования экипажа вниз будет неприемлема из-за заморочек, связанных с человечьим фактором, также из-за того, что S-72 RSRA должен делать огромное количество полетов поблизости земли. Таким образом, была разработана система отрыва лезвия. При всем этом использовались кумулятивные заряды взрывчатого вещества вокруг основания лопасти, чтоб отрезать лонжероны лопасти и оторвать лопасть от вертолета. Чтоб гарантировать, что ни одна лопасть не вылетела вперед, где пилоты могли пострадать, либо на корму, где она могла удариться о хвостовое оперение, использовалось двухступенчатое отрывание лопасти.

На пятилопастном несущем винте 1-ые три лопасти отрывались и отбрасывались в стороны от вертолета. После поворота еще на 72 градуса последние две лопасти также отбрасывались в стороны. Сама система эвакуации экипажа была разработана Stanley Aviation, Inc. с внедрением маленьких ракет, которые катапультировали члена экипажа из вертолета, а не обыкновенной ракеты установленной на самом сидение, как это употребляется в большинстве самолетов с недвижным крылом. Хотя эта система не могла быть фактически испытана в полете, она прошла бессчетные наземные тесты, кульминацией которых стало полное испытание системы на скорости, проводившееся на базе ВВС Холломан «Лонг-Трек» в Нью-Мексико. Система S-72 RSRA стала первой и единственной системой эвакуации экипажа, применимой для использования на летательном аппарате с винтокрылым крылом.

Задачка S-72 RSRA заключалась в испытании улучшенных роторов во всем спектре их подъемной силы и спектра горизонтальной тяги. После доставки в НАСА / Армию вертолет употреблялся для маленьких испытаний ротора. Главная программка испытаний включала разработку X-wing. Она включало четырехлопастный несущий винт, который останавливался в полете и преобразовывался в недвижное X-образное крыло. Увлекательной частью программки X-wing был полет на RSRA без винта. Это должно было обосновать, что RSRA можно использовать для испытаний на пуск и остановку X-wing, когда подъемная сила винта будет равна нулю. Он также показал 1-ый вертолет с недвижным крылом, разработанный Сикорским со времен летающих лодок.

С 1975 года на фирме Сикорского проводились теоретические исследования по программке «X-Wing». В 1983 году получены ассигнования на экспериментальную проверку концепции на базе S-72. Официальная демонстрация аппарата с винтом-крылом свершилась 19 августа 1986 года. Винт-крыло представляет собой четырехлопастный винт поперечником 17,9 мм, хордой 0,9 м, площадью каждой лопасти 6,6 м. Для обеспечения больших аэродинамических черт подразумевается управляемая средством ЭВМ подача сжатого воздуха через щели в задней и фронтальной кромках лопастей (система управления циркуляцией).

2 декабря 1987 года выполнен 1-ый полет со свободно вращающимся винтом аналогично автожиру. В 1988 году проведены тесты в вертолетном режиме. Тесты с остановленным винтом проявили, что винт-крыло не обладает достаточной жесткостью, нужной для неопасного полета. Появились также проблемы с работой системы управления циркуляцией. Финансирование работ со стороны страны было приостановлено. Таким образом, 1-ый шаг летных испытаний по программке «X-Wing» закончился без принятия решения о постройке опытнейшего боевого вертолета. Летающая лаборатория S-72 RSRA, выполненная в 2-ух экземплярах, находится как и раньше в эксплуатации.

Технические свойства Sikorsky S-72

Экипаж: 3

Длина: 21,51 м

Размах крыла: 13,74 м

Высота: 4,42 м до верха ступицы ротора

Профиль : NACA 63-415

Пустой вес: 9 535 кг составная конфигурация вертолета

Полная масса: 11 884 кг составная конфигурация вертолета

Силовая установка: 2 турбовальных General Electric T58-GE-5 мощью 1400 л.с. (1000 кВт) каждый

Силовая установка: 2 ТРДД General Electric TF34-GE-400A, (41,26 кН) каждый

Поперечник несущего винта: 18,9 м

Площадь несущего винта: 280,5 м2

Наибольшая скорость: 560 км/ч

Основная передача была установлена на системе измерения силы / момента для получения четких данных для тестируемых роторов. Семь сенсоров веса были установлены в ортогональных направлениях для предоставления данных в координатах вертолета. Нужное резервирование предусматривалось креплением рамы крепления коробки к фюзеляжу. Другая система крепления коробки добавила изоляторы вибрации меж монтажной рамой и фюзеляжем. Это была система «сфокусированного пилона» с регулируемыми на земле углами наклона и регулируемой жесткостью пружины для опции и ослабления, с контролем возникающих статических смещений, обеспечиваемых гидравлическим центрированием с сервоприводом. Были применены четыре плоских мягеньких изолятора и четыре номинально вертикальных сенсора веса. В другой конструкции для других типов роторов использовалось семь мягеньких изоляторов. Крыло было установлено низковато и имело функцию переменного угла падения, с конфигурацией в полете от 15 градусов носа до 9 градусов вниз. Эта система крепления также включала четкие сенсоры нагрузки для измерения сил и моментов крыла.

Одной из воистину эксклюзивных особенностей S-72 RSRA была система эвакуации экипажа. Она была спроектирована так, чтоб быть схожим на те, которые употребляются на воздушных судах с недвижным крылом, но должена была иметь дело с вращающимся несущим винтом, блокирующим неопасное покидание машины летным экипажем. Было определено, что попытка катапультирования экипажа вниз будет неприемлема из-за заморочек, связанных с человечьим фактором, также из-за того, что S-72 RSRA должен делать огромное количество полетов поблизости земли. Таким образом, была разработана система отрыва лезвия. При всем этом использовались кумулятивные заряды взрывчатого вещества вокруг основания лопасти, чтоб отрезать лонжероны лопасти и оторвать лопасть от вертолета. Чтоб гарантировать, что ни одна лопасть не вылетела вперед, где пилоты могли пострадать, либо на корму, где она могла удариться о хвостовое оперение, использовалось двухступенчатое отрывание лопасти.

На пятилопастном несущем винте 1-ые три лопасти отрывались и отбрасывались в стороны от вертолета. После поворота еще на 72 градуса последние две лопасти также отбрасывались в стороны. Сама система эвакуации экипажа была разработана Stanley Aviation, Inc. с внедрением маленьких ракет, которые катапультировали члена экипажа из вертолета, а не обыкновенной ракеты установленной на самом сидение, как это употребляется в большинстве самолетов с недвижным крылом. Хотя эта система не могла быть фактически испытана в полете, она прошла бессчетные наземные тесты, кульминацией которых стало полное испытание системы на скорости, проводившееся на базе ВВС Холломан «Лонг-Трек» в Нью-Мексико. Система S-72 RSRA стала первой и единственной системой эвакуации экипажа, применимой для использования на летательном аппарате с винтокрылым крылом.

Задачка S-72 RSRA заключалась в испытании улучшенных роторов во всем спектре их подъемной силы и спектра горизонтальной тяги. После доставки в НАСА / Армию вертолет употреблялся для маленьких испытаний ротора. Главная программка испытаний включала разработку X-wing. Она включало четырехлопастный несущий винт, который останавливался в полете и преобразовывался в недвижное X-образное крыло. Увлекательной частью программки X-wing был полет на RSRA без винта. Это должно было обосновать, что RSRA можно использовать для испытаний на пуск и остановку X-wing, когда подъемная сила винта будет равна нулю. Он также показал 1-ый вертолет с недвижным крылом, разработанный Сикорским со времен летающих лодок.

С 1975 года на фирме Сикорского проводились теоретические исследования по программке «X-Wing». В 1983 году получены ассигнования на экспериментальную проверку концепции на базе S-72. Официальная демонстрация аппарата с винтом-крылом свершилась 19 августа 1986 года. Винт-крыло представляет собой четырехлопастный винт поперечником 17,9 мм, хордой 0,9 м, площадью каждой лопасти 6,6 м. Для обеспечения больших аэродинамических черт подразумевается управляемая средством ЭВМ подача сжатого воздуха через щели в задней и фронтальной кромках лопастей (система управления циркуляцией).

2 декабря 1987 года выполнен 1-ый полет со свободно вращающимся винтом аналогично автожиру. В 1988 году проведены тесты в вертолетном режиме. Тесты с остановленным винтом проявили, что винт-крыло не обладает достаточной жесткостью, нужной для неопасного полета. Появились также проблемы с работой системы управления циркуляцией. Финансирование работ со стороны страны было приостановлено. Таким образом, 1-ый шаг летных испытаний по программке «X-Wing» закончился без принятия решения о постройке опытнейшего боевого вертолета. Летающая лаборатория S-72 RSRA, выполненная в 2-ух экземплярах, находится как и раньше в эксплуатации.

Технические свойства Sikorsky S-72

Экипаж: 3

Длина: 21,51 м

Размах крыла: 13,74 м

Высота: 4,42 м до верха ступицы ротора

Профиль : NACA 63-415

Пустой вес: 9 535 кг составная конфигурация вертолета

Полная масса: 11 884 кг составная конфигурация вертолета

Силовая установка: 2 турбовальных General Electric T58-GE-5 мощью 1400 л.с. (1000 кВт) каждый

Силовая установка: 2 ТРДД General Electric TF34-GE-400A, (41,26 кН) каждый

Поперечник несущего винта: 18,9 м

Площадь несущего винта: 280,5 м2

Наибольшая скорость: 560 км/ч