Вернуться назад

Распечатать

Ракетная зенитная пусковая установка ТКБ-058 «СНОП» (СССР)

После триумфа ракетной пусковой установки «Град-П» в Юго-Восточной Азии, работа по созданию орудия для Вьетнама в ЦКИБ СОО была продолжена разработкой ручной зенитной пусковой установки ТКБ-058. Предыстория этой работы такая. В процессе военных действий во Вьетнаме в первый раз в массовом порядке армией США стали применяться боевые вертолёты. Особенность стратегии внедрения этих машин (полёты на максимально малых высотах и внедрение для маскировки складок местности) затрудняла, а то и совсем исключала внедрение против них народных средств ПВО. Требовалось принципно новое, действенное средство борьбы с вертолётами

.

Разработка такового орудия в деятельном порядке началась в ЦКИБе осенью 1966 г. по требованию ГСКБП (сейчас АО «ГНПП "Базальт"»), которое также в деятельном порядке разрабатывало неуправляемый зенитный ракетный снаряд калибра 30 мм (С-30). Скоро предложение по новенькому комплексу подверглось рассмотрению на заседании секции научно-технического совета Министерства и получило одобрение. Так началась работа по созданию ручной зенитной пусковой установки по запуску 30-мм неуправляемых ракетных снарядов. Специалистам-оружейникам был известен опыт сотворения схожей системы германскими конструкторами в конце 2-ой мировой войны, когда русская авиация на сто процентов захватила господство в воздухе.

В июле 1944 г. конструкторскому бюро в Лейпциге при заводе реактивной техники было доверено создать лёгкие переносные зенитные установки для пуска реактивных мелкокалиберных снарядов для борьбы с низколетящими самолётами. Идеология тактико-технических требований к установке смотрелась так:

- массогабаритные свойства орудия не должны превосходить ТТХ штатного стрелкового орудия;

- дальность деяния по самолётам 200 м;

- орудие должно быть неопасным для стрелка при боевой эксплуатации;

- продуктивность ракетного снаряда, близкая к 20-мм снаряду для зенитных пушек.

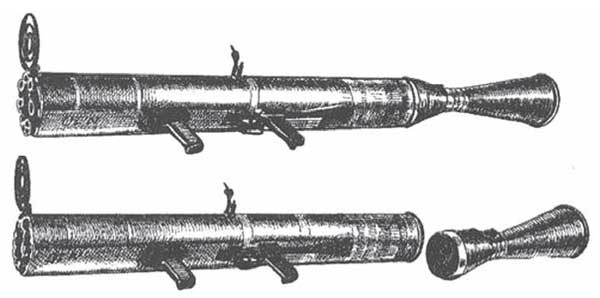

К февралю 1945 г. конструкция была отработана и принята на вооружение под наименованием «luftfaust» («воздушный кулак»). Установки срочно запустили в серию. К апрелю 1945 г. сделали опытную партию в 100 установок и 1000 комплектов ракетных снарядов к ним. Успели ли немцы до окончания войны применить «люфтфаусты», непонятно, данных об этом, по последней мере, нет. Что все-таки представлял собой «воздушный кулак»? Он состоял из 9 гладкоствольных труб, открытых с казны и дула, объединённых по окружности 4-мя обоймами, выполненными в виде тонких дисков с девятью отверстиями под эти трубы. Боеприпасы для удобства заряжания располагались в раздельно носимом цилиндрическом магазине на девять реактивных снарядов калибра 20 мм с головной частью осколочно-фугасного деяния.

Режим огня - залповый. Понятно, что отдача была несущественной и обеспечивала полностью комфортабельные условия для стрелка. Длина «люфтфауста» без магазина составляла 1250 мм, вес незаряженного устройства составлял 6 кг, с пристыкованным магазином - 8,5 кг. Наибольшее давление в стволе достигало 250 атм. Исходная скорость снаряда 250 м/с, прицельная дальность - 200 м. Рассеивание снарядов было в границах 20% от дальности, и они укладывались в круг 40 м. Свойства рассеивания, естественно, не впечатляют. Видимо, в настолько маленький срок германцам не удалось сделать реактивный снаряд, владеющий достаточной устойчивостью на линии движения, но они посчитали, что при одновременном применении нескольких систем по одной цели возможность её поражения будет применимой. Источник этих сведений - научно-технический бюллетень 1947 г., составленный, разумеется, по материалам трофейной документации.

В отличие от германского макета, в базе зенитной системы, разрабатываемой в ЦКИБе (она, кстати, получила заглавие «Сноп»), лежала совершенно другая баллистическая схема работы - динамореактивная, со стволом переменного сечения, подобного стволу уже принятого на вооружение станкового противотанкового гранатомёта СПГ-9 «Копьё», ну и создатель был тот же - В. И. Силин, с ролью Е. И. Степунина. Так, как при динамо-реактивном принципе пуска в стволе развивалось более высочайшее давление, чем у германского макета, то стволы «Снопа» для обеспечения прочности имели огромную толщину стены, что повлекло за собой повышение массы эталона.

Система «Сноп» предназначалась для стрельбы 30-мм реактивными снарядами на дальность 1200-1300 м в режиме залпового огня и представляла собой многоствольную установку для работы с плеча. Не считая того, прорабатывались автоматическая и многоствольная ПУ на колёсном ходу, перемещаемые вручную. Окончательный вариант был шестиствольный, состоящий из 2-ух трёхствольных, жёстко связанных стяжками, блоков. Каждый ствол имел открывающийся затвор-сопло. Запирание производилось сухарным соединением при повороте затвора. На каждом блоке встроен электростреляющий механизм, взятый из разрабатываемого в то время ручного противотанкового гранатомёта РПГ-16. Он представлял собой магнитоэлектрический импульсный генератор, заключённый в корпус с пистолетной ручкой, соединённый электропроводом с контактами, расположенными в казённой части ствола. Электронный импульс наводился при передвижении якоря генератора снутри катушки наведения под действием рычажно-пружинной системы при нажатии на спусковой крючок. Пистолетная ручка сразу служила для наведения ПУ на цель и удержания.

Ствол представлял собой гладкую трубу с расширительной камерой в казённой части. На стволе шарнирно крепится затвор-сопло с ручкой и механизмом фиксации в запертом положении. На казённой части ствола устроен механизм блокировки, размыкающий цепь стрельбы при неполном запирании затвора. ПУ имеет прицельное устройство, состоящее из фронтального кольцевого и заднего - в виде стойки, визиров. В боевом положении система располагается на плечах стрелка. Для отработки и испытаний системы сделали баллистические стволы и три боевых ПУ: №1, №2 и №3, которые были ориентированы в ГСКБП и на полигон осенью 1966 г. Проведённые исследования внутрибаллистических черт выстрела и замеры напряжённого состояния ствола в критичных сечениях дозволили сделать выводы о достаточной прочности изделия, позволяющей неопасную эксплуатацию установки. К огорчению, данных по испытаниям на полигоне найти не удалось. Скоро работы по «Снопу» были прекращены.

Рискнём высказать предположение о том, что к описываемому моменту времени появились технические способности сотворения более совершенного переносного зенитного орудия. На оканчивающем шаге сотворения находились переносные зенитно-ракетные комплексы с управляемой ракетой. Задание на разработку ручной зенитной установки Министерством оборонной индустрии было выдано не только лишь ЦКИБ СОО, да и Центральному научно-исследовательскому институту четкого машиностроения. Их пусковая установка представляла собой блок из 7 стволов, объединённых в одном кожухе цилиндрической формы. На все семь стволов имелось единое сопло. Предусматривалась залповая стрельба. Инициация выстрела осуществлялась от ударно-спускового механизма куркового типа. Прицельное устройство было устроено аналогично прицелу «Снопа». Для удержания и наведения на кожухе размещались две пистолетные ручки.

Установка имела наименование «Колос». Стрельба из «Колоса» велась 30-мм неуправляемыми ракетами. Кто был создателем выстрела - непонятно. Есть информация об удачных испытаниях «Колоса». Все же его судьба оказалась таковой же, как у тульского «Снопа». Видимо, по этим же причинам работы по нему были прекращены. Сравнивая свойства зенитных установок «Сноп» и «Колос» и их предтечи - «Luftfaust», необходимо сказать, что «Колос» и «немец» прибыльно отличались от тульского эталона по массе - 6,5 и 9,2 кг соответственно, против 17 кг у «Снопа». Но при всем этом действенная дальность стрельбы у «Снопа» была в 6-7 раз больше, чем у «Luftfaust» и в 2,5 раза - чем у «Колоса». Реализация концепции ручного зенитного орудия на базе внедрения неуправляемых ракет малого калибра завершилась, в общем-то, безуспешно. Но эти работы послужили фундаментом для сотворения «ручных зениток» - переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) уже на новых технических принципах. В США это были «Стингеры», в СССР - «Стрелы» и «Иглы».

создатель: Виктор Катаржнов

источник: журнальчик "Орудие" 13-14 2016

После триумфа ракетной пусковой установки «Град-П» в Юго-Восточной Азии, работа по созданию орудия для Вьетнама в ЦКИБ СОО была продолжена разработкой ручной зенитной пусковой установки ТКБ-058. Предыстория этой работы такая. В процессе военных действий во Вьетнаме в первый раз в массовом порядке армией США стали применяться боевые вертолёты. Особенность стратегии внедрения этих машин (полёты на максимально малых высотах и внедрение для маскировки складок местности) затрудняла, а то и совсем исключала внедрение против них народных средств ПВО. Требовалось принципно новое, действенное средство борьбы с вертолётами

.

Разработка такового орудия в деятельном порядке началась в ЦКИБе осенью 1966 г. по требованию ГСКБП (сейчас АО «ГНПП "Базальт"»), которое также в деятельном порядке разрабатывало неуправляемый зенитный ракетный снаряд калибра 30 мм (С-30). Скоро предложение по новенькому комплексу подверглось рассмотрению на заседании секции научно-технического совета Министерства и получило одобрение. Так началась работа по созданию ручной зенитной пусковой установки по запуску 30-мм неуправляемых ракетных снарядов. Специалистам-оружейникам был известен опыт сотворения схожей системы германскими конструкторами в конце 2-ой мировой войны, когда русская авиация на сто процентов захватила господство в воздухе.

В июле 1944 г. конструкторскому бюро в Лейпциге при заводе реактивной техники было доверено создать лёгкие переносные зенитные установки для пуска реактивных мелкокалиберных снарядов для борьбы с низколетящими самолётами. Идеология тактико-технических требований к установке смотрелась так:

- массогабаритные свойства орудия не должны превосходить ТТХ штатного стрелкового орудия;

- дальность деяния по самолётам 200 м;

- орудие должно быть неопасным для стрелка при боевой эксплуатации;

- продуктивность ракетного снаряда, близкая к 20-мм снаряду для зенитных пушек.

К февралю 1945 г. конструкция была отработана и принята на вооружение под наименованием «luftfaust» («воздушный кулак»). Установки срочно запустили в серию. К апрелю 1945 г. сделали опытную партию в 100 установок и 1000 комплектов ракетных снарядов к ним. Успели ли немцы до окончания войны применить «люфтфаусты», непонятно, данных об этом, по последней мере, нет. Что все-таки представлял собой «воздушный кулак»? Он состоял из 9 гладкоствольных труб, открытых с казны и дула, объединённых по окружности 4-мя обоймами, выполненными в виде тонких дисков с девятью отверстиями под эти трубы. Боеприпасы для удобства заряжания располагались в раздельно носимом цилиндрическом магазине на девять реактивных снарядов калибра 20 мм с головной частью осколочно-фугасного деяния.

Режим огня - залповый. Понятно, что отдача была несущественной и обеспечивала полностью комфортабельные условия для стрелка. Длина «люфтфауста» без магазина составляла 1250 мм, вес незаряженного устройства составлял 6 кг, с пристыкованным магазином - 8,5 кг. Наибольшее давление в стволе достигало 250 атм. Исходная скорость снаряда 250 м/с, прицельная дальность - 200 м. Рассеивание снарядов было в границах 20% от дальности, и они укладывались в круг 40 м. Свойства рассеивания, естественно, не впечатляют. Видимо, в настолько маленький срок германцам не удалось сделать реактивный снаряд, владеющий достаточной устойчивостью на линии движения, но они посчитали, что при одновременном применении нескольких систем по одной цели возможность её поражения будет применимой. Источник этих сведений - научно-технический бюллетень 1947 г., составленный, разумеется, по материалам трофейной документации.

В отличие от германского макета, в базе зенитной системы, разрабатываемой в ЦКИБе (она, кстати, получила заглавие «Сноп»), лежала совершенно другая баллистическая схема работы - динамореактивная, со стволом переменного сечения, подобного стволу уже принятого на вооружение станкового противотанкового гранатомёта СПГ-9 «Копьё», ну и создатель был тот же - В. И. Силин, с ролью Е. И. Степунина. Так, как при динамо-реактивном принципе пуска в стволе развивалось более высочайшее давление, чем у германского макета, то стволы «Снопа» для обеспечения прочности имели огромную толщину стены, что повлекло за собой повышение массы эталона.

Система «Сноп» предназначалась для стрельбы 30-мм реактивными снарядами на дальность 1200-1300 м в режиме залпового огня и представляла собой многоствольную установку для работы с плеча. Не считая того, прорабатывались автоматическая и многоствольная ПУ на колёсном ходу, перемещаемые вручную. Окончательный вариант был шестиствольный, состоящий из 2-ух трёхствольных, жёстко связанных стяжками, блоков. Каждый ствол имел открывающийся затвор-сопло. Запирание производилось сухарным соединением при повороте затвора. На каждом блоке встроен электростреляющий механизм, взятый из разрабатываемого в то время ручного противотанкового гранатомёта РПГ-16. Он представлял собой магнитоэлектрический импульсный генератор, заключённый в корпус с пистолетной ручкой, соединённый электропроводом с контактами, расположенными в казённой части ствола. Электронный импульс наводился при передвижении якоря генератора снутри катушки наведения под действием рычажно-пружинной системы при нажатии на спусковой крючок. Пистолетная ручка сразу служила для наведения ПУ на цель и удержания.

Ствол представлял собой гладкую трубу с расширительной камерой в казённой части. На стволе шарнирно крепится затвор-сопло с ручкой и механизмом фиксации в запертом положении. На казённой части ствола устроен механизм блокировки, размыкающий цепь стрельбы при неполном запирании затвора. ПУ имеет прицельное устройство, состоящее из фронтального кольцевого и заднего - в виде стойки, визиров. В боевом положении система располагается на плечах стрелка. Для отработки и испытаний системы сделали баллистические стволы и три боевых ПУ: №1, №2 и №3, которые были ориентированы в ГСКБП и на полигон осенью 1966 г. Проведённые исследования внутрибаллистических черт выстрела и замеры напряжённого состояния ствола в критичных сечениях дозволили сделать выводы о достаточной прочности изделия, позволяющей неопасную эксплуатацию установки. К огорчению, данных по испытаниям на полигоне найти не удалось. Скоро работы по «Снопу» были прекращены.

Рискнём высказать предположение о том, что к описываемому моменту времени появились технические способности сотворения более совершенного переносного зенитного орудия. На оканчивающем шаге сотворения находились переносные зенитно-ракетные комплексы с управляемой ракетой. Задание на разработку ручной зенитной установки Министерством оборонной индустрии было выдано не только лишь ЦКИБ СОО, да и Центральному научно-исследовательскому институту четкого машиностроения. Их пусковая установка представляла собой блок из 7 стволов, объединённых в одном кожухе цилиндрической формы. На все семь стволов имелось единое сопло. Предусматривалась залповая стрельба. Инициация выстрела осуществлялась от ударно-спускового механизма куркового типа. Прицельное устройство было устроено аналогично прицелу «Снопа». Для удержания и наведения на кожухе размещались две пистолетные ручки.

Установка имела наименование «Колос». Стрельба из «Колоса» велась 30-мм неуправляемыми ракетами. Кто был создателем выстрела - непонятно. Есть информация об удачных испытаниях «Колоса». Все же его судьба оказалась таковой же, как у тульского «Снопа». Видимо, по этим же причинам работы по нему были прекращены. Сравнивая свойства зенитных установок «Сноп» и «Колос» и их предтечи - «Luftfaust», необходимо сказать, что «Колос» и «немец» прибыльно отличались от тульского эталона по массе - 6,5 и 9,2 кг соответственно, против 17 кг у «Снопа». Но при всем этом действенная дальность стрельбы у «Снопа» была в 6-7 раз больше, чем у «Luftfaust» и в 2,5 раза - чем у «Колоса». Реализация концепции ручного зенитного орудия на базе внедрения неуправляемых ракет малого калибра завершилась, в общем-то, безуспешно. Но эти работы послужили фундаментом для сотворения «ручных зениток» - переносных зенитных ракетных комплексов (ПЗРК) уже на новых технических принципах. В США это были «Стингеры», в СССР - «Стрелы» и «Иглы».

создатель: Виктор Катаржнов

источник: журнальчик "Орудие" 13-14 2016