Вернуться назад

Распечатать

Проект боевого комплекса ДП самолет «130» и «136» (Ту-130 «Звезда») (СССР)

В 1956-1957 гг. Андрей Николаевич Туполев, видя очевидное смещение интересов военно-политического управления СССР в сторону беспилотных авиационных и ракетных систем (эта тенденция достигнула апогея в конце 1950-х годов), сделал снутри собственного ОКБ-156 отдел «К» для разработки беспилотных ЛА, возглавить который поручил собственному отпрыску - Алексею Андреевичу Туполеву. С течением времени отдел «К» вырос до 500-800 служащих, превратившись в настоящее конструкторское бюро снутри ОКБ-156, фактически повторяя его по собственной организационной структуре. Так патриарх российского самолетостроения застраховался от «ракетной эйфории» Н.С.Хрущева, приведшей к ликвидации (либо переориентации на ракетно-космическую тему) ряда авиационных обществ (В. М. Мясищева, С. А. Лавочкина, П. В. Цыбина и других).

В 1958 т. отдел «К» приступил к выполнению программки сотворения ударного беспилотного комплекса «ДП» (далекий планирующий). Этому предшествовали НИР по авиационным и ракетным носителям стратегического и ядерного орудия, в каких предлагалось вести разработку планирующих ракет, владеющих высочайшей продуктивностью внедрения. Идеи, заложенные в проекте «ДП», почти во всем перекликались с проектом «антиподного» бомбовоза Э. Зенгера. Комплекс состоял из ракеты-носителя и последней ступени в виде планирующего ракетоплана с сильной термоядерной БЧ. В качестве носителей рассматривались модификации ракет Р-5, Р-12, Р-14 и Р-16, также разработки, которые были бы реализованы силами самого ОКБ-156. Дальность деяния комплекса определялась аэродинамическим качеством и скоростью в момент отделения от РН. Пройдя плотные слои атмосферы, аппарат выходил на цель на удалении до 4000 км от точки старта, со скоростью, соответственной числу М=10. В конце полета ДП пикировал на цель, и на данной высоте по команде высотомера подрывался ядерный заряд. В целом, схема полета ДП частично походила на одновитковую цель первого варианта аппарата Dyna-Soar.

По плану создателей, достоинства ударной системы ДП по сопоставлению с МБР состояли в большей точности выхода на цель при более обычной системе наведения и наименее сложной линии движения полета затрудняющей действие средств ПРО и ПВО. Таким образом, конструкторы комплекса пробовали скооперировать достоинства баллистических и крылатых ракет. В течение 2-ух лет в ОКБ проводились исследования по проекту ДП, к которым подключились многие предприятия и организации: разрабатывались новые конструкционные материалы и технологии, соответствовавшие требованиям долгого полета на гиперзвуковых скоростях в критериях кинетического нагрева. Вместе с Царствуй исследовались вопросы получения требуемых аэродинамических черт планирующей ступени. При участии ЛИИ отрабатывались вопросы, связанные с созданием и летными испытаниями натурных моделей на требуемых режимах полета.

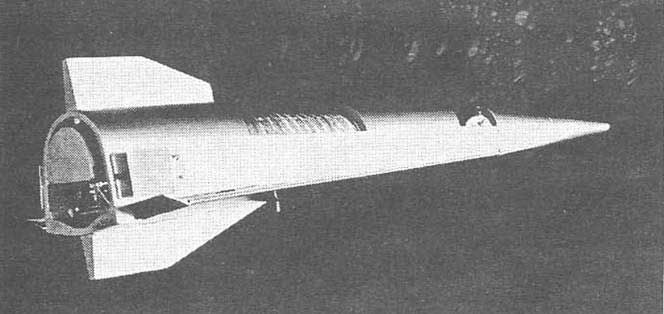

Для проверки наработок по проекту ДП выстроили несколько экспериментальных аппаратов и испытали их на режимах, близких к штатным для будущей ударной системы. В 1959-1960 гг в ОКБ-156 приступили к созданию экспериментального макета боевого комплекса ДП - самолета «130» (Ту-130). Исследовались разные аэродинамические схемы: «симметричная» и «несимметричная», «бесхвостка», «утка» и др. На основании этих исследовательских работ выстроили и продули в аэродинамических трубах ЦАГИ целую серию моделей, в т. ч. и на огромных сверхзвуковых скоростях, а в ЛИИ провели натурные летные тесты со сбросом летающих моделей «130» с твердотопливными ускорителями с самолета-носителя Ту-16ЛЛ. Аппаратура моделей служила для получения инфы об аэродинамических свойствах при разных режимах полета со скоростями, близкими к М=2. Для заслуги огромных скоростей (М=6) маломасштабные модели отстреливались при помощи артиллерийских орудий и газодинамических пушек.

В окончательном виде «130» стал «бесхвосткой» несимметричной аэродинамической схемы массой 2050 кг и сравнимо маленьких размеров: длина 8,8 м, размах крыла 2,8 м и высота 2,2 м. Маленькое низкорасположенное треугольное крыло с углом стреловидности по фронтальной кромке 75° имело элевоны по всей задней кромке. Вертикальное оперение в задней части фюзеляжа состояло из верхнего и нижнего килей, снабженных тормозными щитками, открывавшимися по схеме «ножницы». Конструкция планера - «горячая», из нержавейки. В опытнейшем производстве была заложена серия 5 экспериментальных изделий «130». В процессе постройки более нагруженные в термическом отношении куски планера подвергались тепловым испытаниям в особых камерах с учетом расчетных термических нагрузок.

В 1960 т. был построен 1-ый планер «130», началось его оснащение оборудованием и увязка с ракетой - модификацией Р-12. Окончательный вариант комплекса «ДП» состоял из трехступенчатой РН своей разработки со стартовой массой 240 т и крылатого аппарата, способного доставить термоядерную БЧ массой 3-5 т на дальность 9000-12000 км. Инерциальная система наведения обеспечивала точность попадания в границах 10 км. Но все работы по теме ДП и макету «130» сначала 1960-х годов свернули, а построенные планеры утилизировали. Официально - на основании правительственного постановления от 5 февраля 1960 г

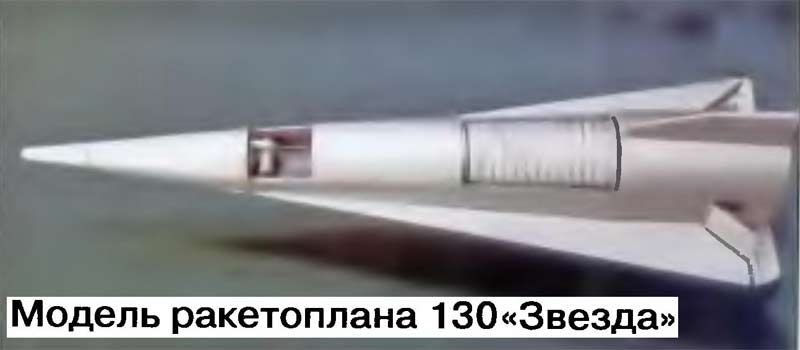

Исследования, проведенные в ОКБ по гиперзвуковой теме, проявили возможность сотворения пилотируемого ВКС. Такая тема «136» (Ту-136, «Звезда», «Красная звезда») обхватывала широкий круг заморочек, связанных с созданием экспериментального ЛА, адаптированного для выполнения военных задач при нахождении в ближнем космосе. В случае фуррора предполагалось перейти к разработке на его базе целой серии военных ракетопланов - разведчиков, бомбардировщиков-ракетоносцев, перехватчиков спутников и ракет, также больших ВКС многоразового использования, способных после выполнения программки галлактического полета возвраш;аться на Землю с посадкой на обыденные аэродромы. Эти работы перекликались с американской программкой Dyna-Soar.

Схема внедрения ракетоплана «136» была последующей. Старт аппарата массой 10-20 т - вертикальный, при помощи РН своей разработки. Дальше ракетоплан совершал одновитковый орбитальный полет в пилотируемом либо беспилотном режиме. Астронавт имел возможность корректировать орбиту при помощи 2-ух ЖРД, расположенных в хвостовой части ВКС, прямо до обеспечения суммарного (за один виток) бокового отличия до 1000 км. Эти же движки использовались для выдачи тормозного импульса. Полет в атмосфере и посадку ВКС Туполева совершал как обыденный планер с внедрением аэродинамических органов управления. Одновитковая схема полета была выбрана из-за неизученности долгого воздействия невесомости и галлактического излучения на человека.

В 1956-1957 гг. Андрей Николаевич Туполев, видя очевидное смещение интересов военно-политического управления СССР в сторону беспилотных авиационных и ракетных систем (эта тенденция достигнула апогея в конце 1950-х годов), сделал снутри собственного ОКБ-156 отдел «К» для разработки беспилотных ЛА, возглавить который поручил собственному отпрыску - Алексею Андреевичу Туполеву. С течением времени отдел «К» вырос до 500-800 служащих, превратившись в настоящее конструкторское бюро снутри ОКБ-156, фактически повторяя его по собственной организационной структуре. Так патриарх российского самолетостроения застраховался от «ракетной эйфории» Н.С.Хрущева, приведшей к ликвидации (либо переориентации на ракетно-космическую тему) ряда авиационных обществ (В. М. Мясищева, С. А. Лавочкина, П. В. Цыбина и других).

В 1958 т. отдел «К» приступил к выполнению программки сотворения ударного беспилотного комплекса «ДП» (далекий планирующий). Этому предшествовали НИР по авиационным и ракетным носителям стратегического и ядерного орудия, в каких предлагалось вести разработку планирующих ракет, владеющих высочайшей продуктивностью внедрения. Идеи, заложенные в проекте «ДП», почти во всем перекликались с проектом «антиподного» бомбовоза Э. Зенгера. Комплекс состоял из ракеты-носителя и последней ступени в виде планирующего ракетоплана с сильной термоядерной БЧ. В качестве носителей рассматривались модификации ракет Р-5, Р-12, Р-14 и Р-16, также разработки, которые были бы реализованы силами самого ОКБ-156. Дальность деяния комплекса определялась аэродинамическим качеством и скоростью в момент отделения от РН. Пройдя плотные слои атмосферы, аппарат выходил на цель на удалении до 4000 км от точки старта, со скоростью, соответственной числу М=10. В конце полета ДП пикировал на цель, и на данной высоте по команде высотомера подрывался ядерный заряд. В целом, схема полета ДП частично походила на одновитковую цель первого варианта аппарата Dyna-Soar.

По плану создателей, достоинства ударной системы ДП по сопоставлению с МБР состояли в большей точности выхода на цель при более обычной системе наведения и наименее сложной линии движения полета затрудняющей действие средств ПРО и ПВО. Таким образом, конструкторы комплекса пробовали скооперировать достоинства баллистических и крылатых ракет. В течение 2-ух лет в ОКБ проводились исследования по проекту ДП, к которым подключились многие предприятия и организации: разрабатывались новые конструкционные материалы и технологии, соответствовавшие требованиям долгого полета на гиперзвуковых скоростях в критериях кинетического нагрева. Вместе с Царствуй исследовались вопросы получения требуемых аэродинамических черт планирующей ступени. При участии ЛИИ отрабатывались вопросы, связанные с созданием и летными испытаниями натурных моделей на требуемых режимах полета.

Для проверки наработок по проекту ДП выстроили несколько экспериментальных аппаратов и испытали их на режимах, близких к штатным для будущей ударной системы. В 1959-1960 гг в ОКБ-156 приступили к созданию экспериментального макета боевого комплекса ДП - самолета «130» (Ту-130). Исследовались разные аэродинамические схемы: «симметричная» и «несимметричная», «бесхвостка», «утка» и др. На основании этих исследовательских работ выстроили и продули в аэродинамических трубах ЦАГИ целую серию моделей, в т. ч. и на огромных сверхзвуковых скоростях, а в ЛИИ провели натурные летные тесты со сбросом летающих моделей «130» с твердотопливными ускорителями с самолета-носителя Ту-16ЛЛ. Аппаратура моделей служила для получения инфы об аэродинамических свойствах при разных режимах полета со скоростями, близкими к М=2. Для заслуги огромных скоростей (М=6) маломасштабные модели отстреливались при помощи артиллерийских орудий и газодинамических пушек.

В окончательном виде «130» стал «бесхвосткой» несимметричной аэродинамической схемы массой 2050 кг и сравнимо маленьких размеров: длина 8,8 м, размах крыла 2,8 м и высота 2,2 м. Маленькое низкорасположенное треугольное крыло с углом стреловидности по фронтальной кромке 75° имело элевоны по всей задней кромке. Вертикальное оперение в задней части фюзеляжа состояло из верхнего и нижнего килей, снабженных тормозными щитками, открывавшимися по схеме «ножницы». Конструкция планера - «горячая», из нержавейки. В опытнейшем производстве была заложена серия 5 экспериментальных изделий «130». В процессе постройки более нагруженные в термическом отношении куски планера подвергались тепловым испытаниям в особых камерах с учетом расчетных термических нагрузок.

В 1960 т. был построен 1-ый планер «130», началось его оснащение оборудованием и увязка с ракетой - модификацией Р-12. Окончательный вариант комплекса «ДП» состоял из трехступенчатой РН своей разработки со стартовой массой 240 т и крылатого аппарата, способного доставить термоядерную БЧ массой 3-5 т на дальность 9000-12000 км. Инерциальная система наведения обеспечивала точность попадания в границах 10 км. Но все работы по теме ДП и макету «130» сначала 1960-х годов свернули, а построенные планеры утилизировали. Официально - на основании правительственного постановления от 5 февраля 1960 г

Исследования, проведенные в ОКБ по гиперзвуковой теме, проявили возможность сотворения пилотируемого ВКС. Такая тема «136» (Ту-136, «Звезда», «Красная звезда») обхватывала широкий круг заморочек, связанных с созданием экспериментального ЛА, адаптированного для выполнения военных задач при нахождении в ближнем космосе. В случае фуррора предполагалось перейти к разработке на его базе целой серии военных ракетопланов - разведчиков, бомбардировщиков-ракетоносцев, перехватчиков спутников и ракет, также больших ВКС многоразового использования, способных после выполнения программки галлактического полета возвраш;аться на Землю с посадкой на обыденные аэродромы. Эти работы перекликались с американской программкой Dyna-Soar.

Схема внедрения ракетоплана «136» была последующей. Старт аппарата массой 10-20 т - вертикальный, при помощи РН своей разработки. Дальше ракетоплан совершал одновитковый орбитальный полет в пилотируемом либо беспилотном режиме. Астронавт имел возможность корректировать орбиту при помощи 2-ух ЖРД, расположенных в хвостовой части ВКС, прямо до обеспечения суммарного (за один виток) бокового отличия до 1000 км. Эти же движки использовались для выдачи тормозного импульса. Полет в атмосфере и посадку ВКС Туполева совершал как обыденный планер с внедрением аэродинамических органов управления. Одновитковая схема полета была выбрана из-за неизученности долгого воздействия невесомости и галлактического излучения на человека.

Как и в проекте «130», на первом шаге предполагалось использовать беспилотные ЛА - масштабные модели с твердотопливным движком, запускаемые с самолета Ту-16. На них собирались освоить зоны гиперзвукового полета (скорости до 9000 км/ч), отработать элементы конструкции, способные работать при больших температурах. Сразу предполагалось провести летные тесты масштабных моделей ракетоплана запусками на баллистических ракетах (на Р-5 - при скорости 3,9 км/с на высоту до 45 км, на Р-14 - до 6,5-7,8 км/с на 90 км). На втором шаге подразумевали перейти к пилотируемым гиперзвуковым ЛА, исследования которых планировалось проводить на самолете «136/1» - уменьшенной копии ракетоплана, стартовавшей с Ту-95К. Проверить желали сначала посадочные режимы - на скоростях не больше 1000 км/ч, высотах до 10000 м и с посадочными скоростями около 300 км/ч. Исследование особенностей пилотируемого гиперзвукового полета планировалось проводить на самолете «139» (аналоге южноамериканского экспериментального X-15), также запускаемом с Ту-95КМ, в режимах наибольшей скорости 2,2 км/сек (8000 км/ч) и высоты до 200 км, при тех же посадочных скоростях до 300 км/ч.

Окончательную обкатку пилотируемого полета на всем спектре скоростей - от гиперзвука, через трансзвук и дозвук с следующей посадкой собирались делать на «136/2» - измененном самолете «136/1» с доп разгонной ступенью. Он был должен летать на наибольших скоростях до 3,3 км/с (12 000 км/ч) и высотах до 100 км. На 3-ем, заключительном шаге, речь шла о постройке ракетоплана «136», рассчитанного на орбитальные скорости и рабочие высоты 50-100 км. В процессе работ разглядели несколько вариантов аэродинамической сборки грядущего ВКС «136». Они в главном повторяли схемы самолета «130» и варианты, близкие к южноамериканскому проекту Dyna-Soar. Более детально был проработан вариант по схеме «утка»: для него скомпоновали оборудование и агрегаты, силовую установку, посадочное устройство и средства спасения экипажа. Расчетные данные для него были последующие: полная масса - 7,5-9,0 т, наибольшая скорость - 1-ая галлактическая, высота полета - 95 км, посадочная скорость - 300 км/ч.

Сразу в ОКБ-156 серьезно занимались ракетой. Так как существовавшие в тот период системы не удовлетворяли собственной грузоподъемностью, предполагалось, как и в других авиационных конструкторских бюро, «переориентировавшихся» на ракетно-космическую тему, сделать свой носитель. Разглядели варианты двух- и трехступенчатых ракет, способных выводить на околоземные орбиты грузы, подобные ВКС «136». Не считая того, прорабатывался вариант вывода ракетоплана на орбиту при помощи авиационно-космической системы, 1-ая ступень которой представляла стратегический сверхзвуковой самолет («125» либо «135»), а 2-ая - баллистическую ракету воздушного пуска с ракетопланом заместо головной боевой части. Конкретно этот вариант можно считать предтечей воздушно-космического самолета «Спираль», блестящий проект которого пару лет спустя предложило ОКБ-155 А. И. Микояна. Работы по теме «Звезда» длилось до 1963 г, не выходя за рамки исследовательских работ и эскизного проектирования, потом их закончили.

Как развитие темы «Звезда», в ОКБ-156 параллельно шли работы по проекту «Спутник» («137», Ту-137). В отличие от ракетоплана «136», рассчитанного на один виток вокруг Земли, самолет «137» предназначался для достаточно долгих орбитальных полетов и посадки «по-самолетному». Рассматривались пилотируемый и беспилотный варианты. Аппарат мог применяться неоднозначно: в случае опасности на околоземные орбиты предполагалось выводить на боевое дежурство соединения ударных и разведывательных спутников, контролируя деяния возможных врагов, и, в случае необходимости, использовать против врага ударные спутники, сразу контролируя результаты ударов при помощи разведспутников. Кроме обозначенных работ, в ОКБ в тот период проектировали транспортный вариант проекта «130» - «130Т», также некое время работали над ударной системой «Луч», состоявшей из носителя Р-12 и ракетоплана на базе модификации беспилотного самолета «121» («С»). Дальность деяния системы оценивалась в 12 000 км при скорости планирующей ступени М = 3-5.

В теме отдела «К» имелось еще несколько разных ракетно-космических проектов, достоверные данные о которых отсутствуют. Также отдел «К» вел необъятные работы в области беспилотных ударных и разведывательных систем. Одна из них - стратегический беспилотный сверхзвуковой самолет-разведчик Ту-139 («Ястреб-2», ДБР-2) - потом необычным образом сыграла далековато не последнюю роль при определении вида «Бурана». Сначала 1960-х годов фактически все работы ОКБ А. Н. Туполева, связанные с авиационно-космической техникой, были закрыты. К этой теме возвратились исключительно в 1970-е годы, когда в СССР начались работы над одноступенчатыми орбитальными самолетами. В США подобная тема одноступенчатого ВКС Aerospaceplane была закрыта в первой половине 1960-х и начала понемногу возрождаться в новеньком качестве также посреди 1970-х, наряду с развертыванием работ по системе Space Shuttle и с внедрением технологий показавшихся в процессе разработки челнока.

Для СССР это было сравнимо новое направление, которое позволяло - по плану проектантов - получить принципно новый класс ЛА, способных не только лишь решать многие проблемы военного и штатского нрава. да и дать возможность освоить многообещающие технологии, почти во всем определившие уровень передовых отраслей техники XXI века. Конец 1950-х и 1-ая половина 1960-х годов были очень увлекательным периодом истории нашей астронавтики исходя из убеждений возникновения проектов крылатых галлактических кораблей. Есть обрывочные сведения, свидетельствующие о том, что пилотируемой галлактической темой в этот период «болели» фактически все авиационные КБ - кто по собственной инициативе, а кто и вследствие жесткого давления хрущевского «закрытия» авиации. К огорчению, информация об этих проектах очень небогата. Все, что могло быть размещено за прошедшие годы, уже стало достоянием гласности. Но время от времени случайные мемуары ветеранов позволяют заного посмотреть на прошедшее и признать, что многого мы еще не знаем.

Все обозначенные выше работы велись с очевидной оглядкой на южноамериканские проекты, при этом не столько в плане техники, сколько в части идеологии внедрения воздушно-космических аппаратов. Давайте же повнимательнее приглядимся к аппарату, который сумел так очень воздействовать не только лишь на следующие южноамериканские разработки, да и на все другие мировые работы, проведенные в области сотворения систем, сочетающих свойства ракеты, «классического» галлактического корабля и самолета.

Как и в проекте «130», на первом шаге предполагалось использовать беспилотные ЛА - масштабные модели с твердотопливным движком, запускаемые с самолета Ту-16. На них собирались освоить зоны гиперзвукового полета (скорости до 9000 км/ч), отработать элементы конструкции, способные работать при больших температурах. Сразу предполагалось провести летные тесты масштабных моделей ракетоплана запусками на баллистических ракетах (на Р-5 - при скорости 3,9 км/с на высоту до 45 км, на Р-14 - до 6,5-7,8 км/с на 90 км). На втором шаге подразумевали перейти к пилотируемым гиперзвуковым ЛА, исследования которых планировалось проводить на самолете «136/1» - уменьшенной копии ракетоплана, стартовавшей с Ту-95К. Проверить желали сначала посадочные режимы - на скоростях не больше 1000 км/ч, высотах до 10000 м и с посадочными скоростями около 300 км/ч. Исследование особенностей пилотируемого гиперзвукового полета планировалось проводить на самолете «139» (аналоге южноамериканского экспериментального X-15), также запускаемом с Ту-95КМ, в режимах наибольшей скорости 2,2 км/сек (8000 км/ч) и высоты до 200 км, при тех же посадочных скоростях до 300 км/ч.

Окончательную обкатку пилотируемого полета на всем спектре скоростей - от гиперзвука, через трансзвук и дозвук с следующей посадкой собирались делать на «136/2» - измененном самолете «136/1» с доп разгонной ступенью. Он был должен летать на наибольших скоростях до 3,3 км/с (12 000 км/ч) и высотах до 100 км. На 3-ем, заключительном шаге, речь шла о постройке ракетоплана «136», рассчитанного на орбитальные скорости и рабочие высоты 50-100 км. В процессе работ разглядели несколько вариантов аэродинамической сборки грядущего ВКС «136». Они в главном повторяли схемы самолета «130» и варианты, близкие к южноамериканскому проекту Dyna-Soar. Более детально был проработан вариант по схеме «утка»: для него скомпоновали оборудование и агрегаты, силовую установку, посадочное устройство и средства спасения экипажа. Расчетные данные для него были последующие: полная масса - 7,5-9,0 т, наибольшая скорость - 1-ая галлактическая, высота полета - 95 км, посадочная скорость - 300 км/ч.

Сразу в ОКБ-156 серьезно занимались ракетой. Так как существовавшие в тот период системы не удовлетворяли собственной грузоподъемностью, предполагалось, как и в других авиационных конструкторских бюро, «переориентировавшихся» на ракетно-космическую тему, сделать свой носитель. Разглядели варианты двух- и трехступенчатых ракет, способных выводить на околоземные орбиты грузы, подобные ВКС «136». Не считая того, прорабатывался вариант вывода ракетоплана на орбиту при помощи авиационно-космической системы, 1-ая ступень которой представляла стратегический сверхзвуковой самолет («125» либо «135»), а 2-ая - баллистическую ракету воздушного пуска с ракетопланом заместо головной боевой части. Конкретно этот вариант можно считать предтечей воздушно-космического самолета «Спираль», блестящий проект которого пару лет спустя предложило ОКБ-155 А. И. Микояна. Работы по теме «Звезда» длилось до 1963 г, не выходя за рамки исследовательских работ и эскизного проектирования, потом их закончили.

Как развитие темы «Звезда», в ОКБ-156 параллельно шли работы по проекту «Спутник» («137», Ту-137). В отличие от ракетоплана «136», рассчитанного на один виток вокруг Земли, самолет «137» предназначался для достаточно долгих орбитальных полетов и посадки «по-самолетному». Рассматривались пилотируемый и беспилотный варианты. Аппарат мог применяться неоднозначно: в случае опасности на околоземные орбиты предполагалось выводить на боевое дежурство соединения ударных и разведывательных спутников, контролируя деяния возможных врагов, и, в случае необходимости, использовать против врага ударные спутники, сразу контролируя результаты ударов при помощи разведспутников. Кроме обозначенных работ, в ОКБ в тот период проектировали транспортный вариант проекта «130» - «130Т», также некое время работали над ударной системой «Луч», состоявшей из носителя Р-12 и ракетоплана на базе модификации беспилотного самолета «121» («С»). Дальность деяния системы оценивалась в 12 000 км при скорости планирующей ступени М = 3-5.

В теме отдела «К» имелось еще несколько разных ракетно-космических проектов, достоверные данные о которых отсутствуют. Также отдел «К» вел необъятные работы в области беспилотных ударных и разведывательных систем. Одна из них - стратегический беспилотный сверхзвуковой самолет-разведчик Ту-139 («Ястреб-2», ДБР-2) - потом необычным образом сыграла далековато не последнюю роль при определении вида «Бурана». Сначала 1960-х годов фактически все работы ОКБ А. Н. Туполева, связанные с авиационно-космической техникой, были закрыты. К этой теме возвратились исключительно в 1970-е годы, когда в СССР начались работы над одноступенчатыми орбитальными самолетами. В США подобная тема одноступенчатого ВКС Aerospaceplane была закрыта в первой половине 1960-х и начала понемногу возрождаться в новеньком качестве также посреди 1970-х, наряду с развертыванием работ по системе Space Shuttle и с внедрением технологий показавшихся в процессе разработки челнока.

Для СССР это было сравнимо новое направление, которое позволяло - по плану проектантов - получить принципно новый класс ЛА, способных не только лишь решать многие проблемы военного и штатского нрава. да и дать возможность освоить многообещающие технологии, почти во всем определившие уровень передовых отраслей техники XXI века. Конец 1950-х и 1-ая половина 1960-х годов были очень увлекательным периодом истории нашей астронавтики исходя из убеждений возникновения проектов крылатых галлактических кораблей. Есть обрывочные сведения, свидетельствующие о том, что пилотируемой галлактической темой в этот период «болели» фактически все авиационные КБ - кто по собственной инициативе, а кто и вследствие жесткого давления хрущевского «закрытия» авиации. К огорчению, информация об этих проектах очень небогата. Все, что могло быть размещено за прошедшие годы, уже стало достоянием гласности. Но время от времени случайные мемуары ветеранов позволяют заного посмотреть на прошедшее и признать, что многого мы еще не знаем.

Все обозначенные выше работы велись с очевидной оглядкой на южноамериканские проекты, при этом не столько в плане техники, сколько в части идеологии внедрения воздушно-космических аппаратов. Давайте же повнимательнее приглядимся к аппарату, который сумел так очень воздействовать не только лишь на следующие южноамериканские разработки, да и на все другие мировые работы, проведенные в области сотворения систем, сочетающих свойства ракеты, «классического» галлактического корабля и самолета.