СССР - родина автоматических гранатомётов

Первым посреди создателей русских автоматических гранатомётов был Яков Григорьевич Таубин. Он со своими единомышленниками много лет работал над воплощением в жизнь идеи этого нового вида вооружения. В конце 20-х - начале 30-х годов двадцатого века в продвинутых странах велись очень насыщенные работы над автоматическим стрелковым и артиллерийским вооружением. Тогда же и появились 1-ые автоматические станковые гранатомёты. И в первый раз это вышло в Русском Союзе.

Первым посреди создателей русских автоматических гранатомётов был Яков Григорьевич Таубин. Он со своими единомышленниками много лет работал над воплощением в жизнь идеи этого нового вида вооружения. В конце 20-х - начале 30-х годов двадцатого века в продвинутых странах велись очень насыщенные работы над автоматическим стрелковым и артиллерийским вооружением. Тогда же и появились 1-ые автоматические станковые гранатомёты. И в первый раз это вышло в Русском Союзе.

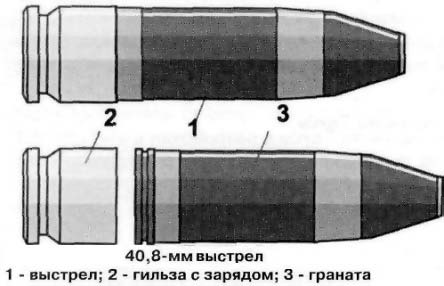

В первый раз у Таубина мысль нового орудия появилась при знакомстве его с ружейным гранатомётом Дьяконова, состоявшим с середины 20-х годов на вооружении РККА и сконструированным штабс-капитаном М.Г.Дьяконовым ещё в конце Первой Мировой. 1-ый проект собственного гранатомёта Яков Григорьевич разработал летом 1931 года, в качестве боеприпаса использовалась ружейная лимонка Дьяконова калибра 40,8 мм. Скоро проект подвергся рассмотрению Артиллерийским управлением РККА и был выдан заказ на изготовка опытнейших образцов. 1-ые бывалые эталоны в количестве 2-ух экземпляров были сделаны на Ковровском инструментальном заводе № 2. Они получили обозначение АГ-ТБ, что означало «автоматический гранатомёт Таубина-Бергольцева», потому что конструктором станка для гранатомёта являлся Е.С.Бергольцев, который потом разработал несколько разных видов станков.

В первый раз у Таубина мысль нового орудия появилась при знакомстве его с ружейным гранатомётом Дьяконова, состоявшим с середины 20-х годов на вооружении РККА и сконструированным штабс-капитаном М.Г.Дьяконовым ещё в конце Первой Мировой. 1-ый проект собственного гранатомёта Яков Григорьевич разработал летом 1931 года, в качестве боеприпаса использовалась ружейная лимонка Дьяконова калибра 40,8 мм. Скоро проект подвергся рассмотрению Артиллерийским управлением РККА и был выдан заказ на изготовка опытнейших образцов. 1-ые бывалые эталоны в количестве 2-ух экземпляров были сделаны на Ковровском инструментальном заводе № 2. Они получили обозначение АГ-ТБ, что означало «автоматический гранатомёт Таубина-Бергольцева», потому что конструктором станка для гранатомёта являлся Е.С.Бергольцев, который потом разработал несколько разных видов станков.

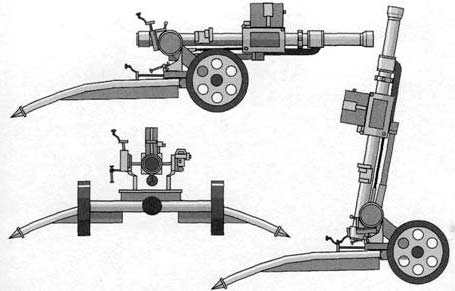

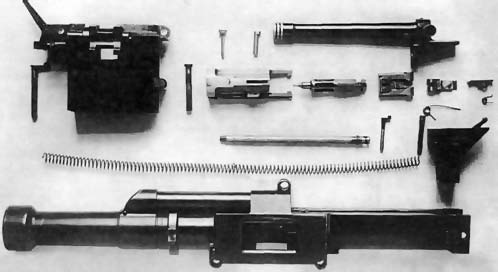

1-ые тесты АГ-ТБ были проведены в 1933 году. В 1934 году для продолжения работ по новенькому виду орудия было сотворено КБТ (конструкторское бюро Таубина) под управлением Якова Григорьевича, а с 1937 года оно получило обозначение ОКБ-16.Долгие и длительные годы шли отработка и отладка гранатомёта. На первых образчиках автоматика работала за счёт отвода газов из канала ствола, а в 1936 году был сотворен вариант, где автоматика уже работала за счёт использования энергии отката при длинноватом ходе ствола. За время отработки вес орудия был снижен практически что вдвое. Поначалу для гранатомёта был сотворен станок треножной конструкции, а потом он был заменён на лёгкий колёсный станок. В 1937 году гранатомёт прошёл войсковые тесты в разных военных окрестностях страны и также в частях НКВД.

1-ые тесты АГ-ТБ были проведены в 1933 году. В 1934 году для продолжения работ по новенькому виду орудия было сотворено КБТ (конструкторское бюро Таубина) под управлением Якова Григорьевича, а с 1937 года оно получило обозначение ОКБ-16.Долгие и длительные годы шли отработка и отладка гранатомёта. На первых образчиках автоматика работала за счёт отвода газов из канала ствола, а в 1936 году был сотворен вариант, где автоматика уже работала за счёт использования энергии отката при длинноватом ходе ствола. За время отработки вес орудия был снижен практически что вдвое. Поначалу для гранатомёта был сотворен станок треножной конструкции, а потом он был заменён на лёгкий колёсный станок. В 1937 году гранатомёт прошёл войсковые тесты в разных военных окрестностях страны и также в частях НКВД.

В 1937-1938 годах в РККА были проведены сравнительные тесты миномётов и гранатомётов ротного звена. В итоге наисильнейшего давления со стороны так именуемого миномётного лобби в лице ГРАУ и самого Б.И.Шавырина, на вооружение был принят 50-мм ротный миномёт конструкции Шавырина, а настолько перспективное новое орудие было отвергнуто. Гранатомёт также испытывался и в ВМС, на речных катерах Днепровской флотилии и в январе 1939 года была даже заказана маленькая опытнейшая партия. Были проекты установки гранатомёта на самолёты, а именно 2-мя такими гранатомётами был должен вооружаться самолёт Г-38, он же ЛК-2 конструкции П.И.Гроховского представлявший собой тяжёлый двухбалочный истребитель-штурмовик, и также рассматривалась установка АГ-ТБ на штурмовики ВИТ-1 и ВИТ-2 конструкции Поликарпова. В 1940 году гранатомёт даже удалось испытать в боевых критериях - он ограниченно применялся в Финской войне. Невзирая на красивые характеристики все работы над этим орудием были прекращены. А в мае 1941 года Яков Григорьевич Таубин был арестован по неверному обвинению и через полгода расстрелян.

В 1937-1938 годах в РККА были проведены сравнительные тесты миномётов и гранатомётов ротного звена. В итоге наисильнейшего давления со стороны так именуемого миномётного лобби в лице ГРАУ и самого Б.И.Шавырина, на вооружение был принят 50-мм ротный миномёт конструкции Шавырина, а настолько перспективное новое орудие было отвергнуто. Гранатомёт также испытывался и в ВМС, на речных катерах Днепровской флотилии и в январе 1939 года была даже заказана маленькая опытнейшая партия. Были проекты установки гранатомёта на самолёты, а именно 2-мя такими гранатомётами был должен вооружаться самолёт Г-38, он же ЛК-2 конструкции П.И.Гроховского представлявший собой тяжёлый двухбалочный истребитель-штурмовик, и также рассматривалась установка АГ-ТБ на штурмовики ВИТ-1 и ВИТ-2 конструкции Поликарпова. В 1940 году гранатомёт даже удалось испытать в боевых критериях - он ограниченно применялся в Финской войне. Невзирая на красивые характеристики все работы над этим орудием были прекращены. А в мае 1941 года Яков Григорьевич Таубин был арестован по неверному обвинению и через полгода расстрелян.

А ведь посреди 30-х КБТ работало и над другими видами автоматических гранатомётов. В 1934 году на базе конструкции 40,8 мм АГ-ТБ был разработан 76,2-мм гранатомёт имевший практическую скорострельность 100 выстр./мин, общий вес 120 кг и дальность стрельбы 2500 метров. В 1937 году был разработан проект 60-мм всеприменимого станкового гранатомёта, вес которого составлял 70 кг, а дальность срельбы также была на уровне 2500 м.

А ведь посреди 30-х КБТ работало и над другими видами автоматических гранатомётов. В 1934 году на базе конструкции 40,8 мм АГ-ТБ был разработан 76,2-мм гранатомёт имевший практическую скорострельность 100 выстр./мин, общий вес 120 кг и дальность стрельбы 2500 метров. В 1937 году был разработан проект 60-мм всеприменимого станкового гранатомёта, вес которого составлял 70 кг, а дальность срельбы также была на уровне 2500 м.

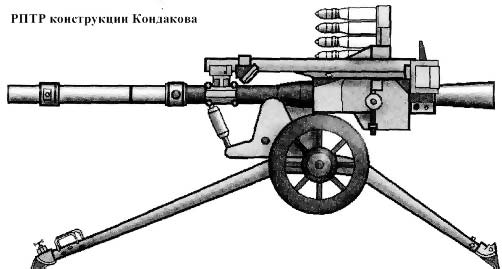

Но в СССР разработкой автоматического орудия ротного уровня занимался не только лишь Таубин. К примеру инженер Л.В.Курчевский, узнаваемый своими разработками безоткатных артиллерийских систем различного предназначения и многими считаемый не столько конструктором, сколько авантюристом, а начале 30-х сделал 37-мм безоткатное тяжёлое противотанковое ружьё РК. Курчевский планировал сделать его автоматическим, но так и не сумел. Зато в Ленинграде в КБ-КОН (конструкторское бюро Кондакова), в мае 1936 года был разработан проект автоматического реактивного безоткатного противотанкового ружья РПТР. Орудие состояло из качающейся части, механизма заряжания, верхнего и нижнего станка, также магазина на 5 снарядов. Лафет имел колёсный ход, а в боевом положении орудие устанавливалось на три раздвижные станины. Были сделаны и испытаны бывалые эталоны. При всем этом были достигнуты красивые характеристики : при весе в 63 кг РПТР по кучности и бронепробиваемости оказалось фактически схожим с 37-мм противотанковой пушкой ПТ эталона 1930 года. Но на вооружение РККА РПТР так и не поступило.

Также осенью 1937 года, в Артиллерийском научно-исследовательском институте (АНИИ) был разработан проект 45-мм автоматического гранатомёта, получившего обозначение М-1. Гранатомёт, также как и гранатомёт Таубина предназначался для поражения пехоты противника. М-1 состоял из ствола с кожухом, люльки, фронтальной рамы, станка и подушки. В качестве материалов конструкции применялись сталь, дюралюминий и медь. Орудие без боеприпасов весило всего 15,17 кг. При ведении огня стрелок был должен посиживать на специальной подушке, которая крепилась к станку.

Также осенью 1937 года, в Артиллерийском научно-исследовательском институте (АНИИ) был разработан проект 45-мм автоматического гранатомёта, получившего обозначение М-1. Гранатомёт, также как и гранатомёт Таубина предназначался для поражения пехоты противника. М-1 состоял из ствола с кожухом, люльки, фронтальной рамы, станка и подушки. В качестве материалов конструкции применялись сталь, дюралюминий и медь. Орудие без боеприпасов весило всего 15,17 кг. При ведении огня стрелок был должен посиживать на специальной подушке, которая крепилась к станку.

Но, как говорилось уже выше, из-за давления миномётного лобби (всеми правдами и неправдами) и принятии на вооружение 50-мм ротного миномёта Б.И.Шавырина, доработка М-1 также была прекращена и в СССР на долгие и длительные годы было похоронено целое направление в разработке нового пехотного орудия.

создатель статьи: Александр Райгородецкий