Вернуться назад

Распечатать

Танковый комплекс управляемого вооружения MRM (США)

Комплекс управляемого вооружения MRM (Mid-Range Munition - боеприпас средней дальности) c управляемой ракетой, выстреливаемой из 120-мм пушки многообещающих боевых машин семейства FCS, также танков M1A1 и M1A2 Abrams, предназначен для высокоточного поражения бронированных целей на дальностях от 2000 до 12000 м. Он может работать по целям, которые находятся как на полосы визирования, так и за пределами прямой видимости.

С 2002 по 2007 годы в тендере МО США по разработке высокоточного КУВ MRM приняли роль две южноамериканские конторы:

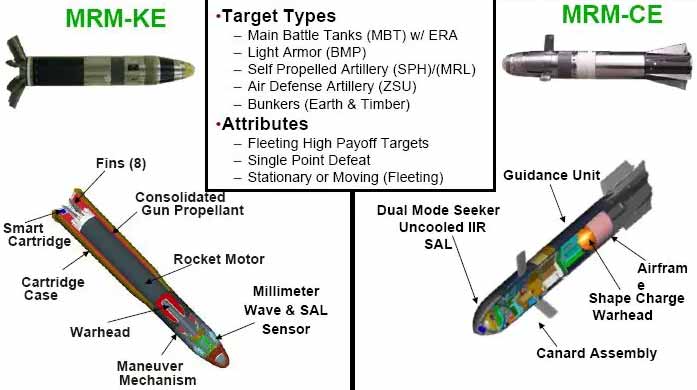

- компания «Raytheon», предложившая комплекс управляемого вооружения MRM-CE (Mid-Range Munition - Chemical Energy - боеприпас средней дальности кумулятивного деяния);

- компания «ATK», предложившая комплекс управляемого вооружения MRM-KE (Mid-Range Munition - Kinetic Energy - боеприпас средней дальности кинетического деяния).

В 2007 году компания «Raytheon» выиграла тендер на последующую полномасштабную разработку собственного КУВ MRM-CE, который получил наименование MRM. Предыстория этого решения по тендеру заключалась в последующем. После закрытия в 2001 году программки разработки танкового комплекса управляемого вооружения TERM министерство обороны США в 2002 году открыло новейшую программку MRM по разработке КУВ для стрельбы из 120-мм танковой пушки для многообещающих боевых машин семейства FCS. От МО США программку вместе курировали командование ARDEC (Army Research & Development Command - командование НИОКР СВ США) и управление OPM-MAS (Office of the Project Manager-Maneuver Ammunition Systems - управление управляющего проекта по системам управляемых боеприпасов). В этой программке приняли роль конторы «Raytheon» с КУВ MRM-CE и «ATK» с КУВ MRM-KE, представившие конкурирующие эталоны комплекса с разными БЧ и системами наведения.

В 2002-2003 годах компании «ATK» и «Raytheon» производили отработку и демонстрацию главных подсистем: системы наведения и управления, РДТТ, планера, боевой части и системы пуска управляемой ракеты из ствола танковой пушки. Этот шаг НИОКР продолжался 15 месяцев и завершился полигонными испытаниями. Сначала 2004 года СВ США провели очередные стрельбовые тесты опытнейших образцов УР MRM обеих фирм-участников программки. Ракеты делали полет по баллистической линии движения на дальность 5300 м. Целью испытаний являлась проверка аэродинамических черт управляемой ракеты в полете.

1 апреля 2004 года состоялись квалификационные стрельбовые тесты опытнейших образцов управляемой ракеты MRM. На них отстреливались бывалые эталоны ракет с ГСН, работающими в одном режиме. ГСН управляемой ракеты конторы «ATK» работала в активном РЛ режиме мм спектра, ГСН управляемой ракеты конторы «Raytheon» - в пассивном тепловизионном режиме. Цель находилась за пределами прямой видимости на дальности 4800 м. В процессе испытаний ГСН должна была захватить цель и обеспечить попадание ракеты в нее. Тесты должны были показать способность к работе системы наведения после воздействия на нее перегрузок в стволе танковой пушки. Эти тесты выиграла компания «ATK», опытнейший эталон которой попал в цель. Опытнейший эталон управляемой ракеты MRM-СE компании «Raytheon» в цель не попал.

Комплекс управляемого вооружения MRM (Mid-Range Munition - боеприпас средней дальности) c управляемой ракетой, выстреливаемой из 120-мм пушки многообещающих боевых машин семейства FCS, также танков M1A1 и M1A2 Abrams, предназначен для высокоточного поражения бронированных целей на дальностях от 2000 до 12000 м. Он может работать по целям, которые находятся как на полосы визирования, так и за пределами прямой видимости.

С 2002 по 2007 годы в тендере МО США по разработке высокоточного КУВ MRM приняли роль две южноамериканские конторы:

- компания «Raytheon», предложившая комплекс управляемого вооружения MRM-CE (Mid-Range Munition - Chemical Energy - боеприпас средней дальности кумулятивного деяния);

- компания «ATK», предложившая комплекс управляемого вооружения MRM-KE (Mid-Range Munition - Kinetic Energy - боеприпас средней дальности кинетического деяния).

В 2007 году компания «Raytheon» выиграла тендер на последующую полномасштабную разработку собственного КУВ MRM-CE, который получил наименование MRM. Предыстория этого решения по тендеру заключалась в последующем. После закрытия в 2001 году программки разработки танкового комплекса управляемого вооружения TERM министерство обороны США в 2002 году открыло новейшую программку MRM по разработке КУВ для стрельбы из 120-мм танковой пушки для многообещающих боевых машин семейства FCS. От МО США программку вместе курировали командование ARDEC (Army Research & Development Command - командование НИОКР СВ США) и управление OPM-MAS (Office of the Project Manager-Maneuver Ammunition Systems - управление управляющего проекта по системам управляемых боеприпасов). В этой программке приняли роль конторы «Raytheon» с КУВ MRM-CE и «ATK» с КУВ MRM-KE, представившие конкурирующие эталоны комплекса с разными БЧ и системами наведения.

В 2002-2003 годах компании «ATK» и «Raytheon» производили отработку и демонстрацию главных подсистем: системы наведения и управления, РДТТ, планера, боевой части и системы пуска управляемой ракеты из ствола танковой пушки. Этот шаг НИОКР продолжался 15 месяцев и завершился полигонными испытаниями. Сначала 2004 года СВ США провели очередные стрельбовые тесты опытнейших образцов УР MRM обеих фирм-участников программки. Ракеты делали полет по баллистической линии движения на дальность 5300 м. Целью испытаний являлась проверка аэродинамических черт управляемой ракеты в полете.

1 апреля 2004 года состоялись квалификационные стрельбовые тесты опытнейших образцов управляемой ракеты MRM. На них отстреливались бывалые эталоны ракет с ГСН, работающими в одном режиме. ГСН управляемой ракеты конторы «ATK» работала в активном РЛ режиме мм спектра, ГСН управляемой ракеты конторы «Raytheon» - в пассивном тепловизионном режиме. Цель находилась за пределами прямой видимости на дальности 4800 м. В процессе испытаний ГСН должна была захватить цель и обеспечить попадание ракеты в нее. Тесты должны были показать способность к работе системы наведения после воздействия на нее перегрузок в стволе танковой пушки. Эти тесты выиграла компания «ATK», опытнейший эталон которой попал в цель. Опытнейший эталон управляемой ракеты MRM-СE компании «Raytheon» в цель не попал.

После испытаний компания «ATK» была объявлена победителем и должна была продолжить разработку комплекса на средства СВ США. Но программка была приостановлена до начала 2005 года в связи с разногласиями в МО США относительно технических черт комплекса. В мае 2006 года компания «ATK» удачно провела тесты КУВ MRM-KE, подтвердившие высшую маневренность и неплохую маневренность УР. Стрельба осуществлялась из 120-мм пушки танка M1A1. Ракета достигнула скорости 4 М и выполнила несколько маневров по за ранее заложенным данным, при всем этом дальность полета составила 8,9 км. В июне этого же года компания «Raytheon» также провела стрельбовые тесты КУВ MRM-CE на полигоне ВС США (шт. Аризона). Тесты должны были показать способность к работе полуактивной лазерной ГСН после стартовых перегрузок в канале ствола пушки танка Abrams M1A2. Стрельба осуществлялась по передвигающейся цели, находившейся на дальность 8,7 км. ГСН удачно нашла, захватила и обеспечила наведение ракеты на цель подсвеченной ЛЦД.

Сначала 2007 года компания «Raytheon» провела 2-ое успешное полигонное испытание КУВ MRM-CE. На нем осуществлялась стрельба по танку Т-72, который находился вовне зоны прямой видимости на дальности 5,2 км. ГСН управляемой ракеты MRM-CE захватила цель в полуактивном лазерном режиме. После захвата цели бортовой микропроцессор обработал приобретенные данные и обеспечил переключение ГСН в режим пассивного наведения по ИК изображению цели. Ракета в этом режиме производила самонаведение на цель на конечном участке линии движения прямо до попадания в нее. В итоге тендерная комиссия МО присудила выигрыш фирме «Raytheon», которая получила договор на последующую полномасштабную разработку и тесты комплекса управляемого вооружения MRM.

17 ноября 2008 года были проведены тесты управляемой ракеты MRM в аэродинамической трубе в научно-инженерном центре ВВС США в г. Арнольд. В процессе испытаний определялись аэродинамическая подъемная сила, сила лобового сопротивления и моменты сил, действующих на УР в полете. На них были получены данные, которые дозволили улучшить конструкцию планера и повысить продуктивность системы управления. Тут в первый раз начали использовать дистанционное управление рулями ракеты в аэродинамической трубе. Это позволило ускорить и удешевить общую программку испытаний и сразу повысить качество отработки конструкции. Ранее перед каждой продувкой аэродинамические поверхности устанавливались в одно определенное положение и для его конфигурации приходилось всякий раз останавливать сеанс продувки. Новый способ дозволил за одно испытание получить данные аэродинамического обтекания планера при разных углах поворота рулей и найти возникающие моменты тангажа, наклона и рысканья ракеты в имитированных критериях полета.

После испытаний компания «ATK» была объявлена победителем и должна была продолжить разработку комплекса на средства СВ США. Но программка была приостановлена до начала 2005 года в связи с разногласиями в МО США относительно технических черт комплекса. В мае 2006 года компания «ATK» удачно провела тесты КУВ MRM-KE, подтвердившие высшую маневренность и неплохую маневренность УР. Стрельба осуществлялась из 120-мм пушки танка M1A1. Ракета достигнула скорости 4 М и выполнила несколько маневров по за ранее заложенным данным, при всем этом дальность полета составила 8,9 км. В июне этого же года компания «Raytheon» также провела стрельбовые тесты КУВ MRM-CE на полигоне ВС США (шт. Аризона). Тесты должны были показать способность к работе полуактивной лазерной ГСН после стартовых перегрузок в канале ствола пушки танка Abrams M1A2. Стрельба осуществлялась по передвигающейся цели, находившейся на дальность 8,7 км. ГСН удачно нашла, захватила и обеспечила наведение ракеты на цель подсвеченной ЛЦД.

Сначала 2007 года компания «Raytheon» провела 2-ое успешное полигонное испытание КУВ MRM-CE. На нем осуществлялась стрельба по танку Т-72, который находился вовне зоны прямой видимости на дальности 5,2 км. ГСН управляемой ракеты MRM-CE захватила цель в полуактивном лазерном режиме. После захвата цели бортовой микропроцессор обработал приобретенные данные и обеспечил переключение ГСН в режим пассивного наведения по ИК изображению цели. Ракета в этом режиме производила самонаведение на цель на конечном участке линии движения прямо до попадания в нее. В итоге тендерная комиссия МО присудила выигрыш фирме «Raytheon», которая получила договор на последующую полномасштабную разработку и тесты комплекса управляемого вооружения MRM.

17 ноября 2008 года были проведены тесты управляемой ракеты MRM в аэродинамической трубе в научно-инженерном центре ВВС США в г. Арнольд. В процессе испытаний определялись аэродинамическая подъемная сила, сила лобового сопротивления и моменты сил, действующих на УР в полете. На них были получены данные, которые дозволили улучшить конструкцию планера и повысить продуктивность системы управления. Тут в первый раз начали использовать дистанционное управление рулями ракеты в аэродинамической трубе. Это позволило ускорить и удешевить общую программку испытаний и сразу повысить качество отработки конструкции. Ранее перед каждой продувкой аэродинамические поверхности устанавливались в одно определенное положение и для его конфигурации приходилось всякий раз останавливать сеанс продувки. Новый способ дозволил за одно испытание получить данные аэродинамического обтекания планера при разных углах поворота рулей и найти возникающие моменты тангажа, наклона и рысканья ракеты в имитированных критериях полета.

В декабре 2008 года компанией «Raytheon» были проведены 1-ые стрельбовые тесты опытнейших образцов управляемой ракеты MRM с действующей системой наведения на полигоне Юма в шт. Аризона. Программка испытаний включала запуски 2-ух УР MRM. 1-ый запуск был осуществлен 4 декабря. Ракета наводилась на цель в полуактивном лазерном режиме, а на конечном участке линии движения ГСН переключилась на тепловизионный режим самонаведения управляемой ракеты MRM на цель. 2-ой запуск был проведен 5 декабря. После запуска ракеты на исходном участке линии движения активизировалась тепловизионная ГСН, которая выполнила поиск и нашла цель, расположенную на дальности 5,2 км от огневой позиции. После ее захвата ГСН управляемой ракеты обеспечила четкое наведение ракеты на цель. По заявлению вице-президента конторы «Raytheon» Missile Systems по наземному вооружению Джеймса Риллея, в программке MRM это был 1-ый запуск управляемой ракеты, в каком ГСН без помощи других обеспечила поиск и захват цели.

Комплекс управляемого вооружения MRM состоит из выстрела с управляемой ракетой MRM и СУО, в которую входят прицел наводчика с лазерным целеуказателем и бортовик. Планер управляемой ракеты выполнен по аэродинамической схеме «утка». 4 руля с блоком управляющего привода размещены в головной части корпуса ракеты. Перед ними располагается двухрежимная ГСН, закрытая сбрасываемым после выстрела обтекателем, дальше идёт блок электроники и инерциального наведения с приемником GPS. Дальше установлены кумулятивно-осколочная боевая часть и блок стабилизатора, состоящий из 6 консолей, расположенный в хвосте планера. Управляемая ракета не имеет ракетного мотора. Из-за наличия конструктивных частей, чувствительных к высочайшим перегрузкам, ракета выстреливается из ствола с наименьшей скоростью, чем управляемая ракета MRM-KE.

Ракета снабжена двухрежимной комбинированной тепловизионной с неохлаждаемой матрицей/полуактивной лазерной ГСН. При работе камеры головка ассоциирует изображения предметов, находящихся в поле зрения, с изображениями целей, хранящимися в базе данных её бортовика. Компания «Raytheon» в головке MRM-CE использовала технологии, приобретенные в процессе разработки управляемой ракеты РАМ (Precision Attack Missile - высокоточная управляемая ракета) и электрические элементы блока наведения ПТУР Javelin.

Двухрежимная ГСН обладает эксклюзивной способностью автоматом перебегать с 1-го режима сопровождения цели на другой. К примеру, сначало, оператор, находясь c лазерным целеуказателем на передовой позиции, либо с помощью ДПЛА, в режиме «смещённого целеуказания», подсвечивают лазерным целеуказателем не саму цель, а область рядом с целью. Потому что нынешняя бронетанковая техника имеет сенсоры обнаружения лазерного излучения, то подсвечивание не самой цели, а некой находящейся рядом с ней области, позволяет оператору не обнаруживать себя. Головка MRM-CE поначалу наводится на лазерное пятно, которое подсвечивает область рядом с намеченной целью, а потом ИК-головка при помощи «функции совмещения», сопоставляя получаемые ИК-изображения с изображениями, хранящимися в блоке электрической памяти, автоматом находит подходящую цель, ближайшую к пятну.

При стрельбе в границах прямой видимости боеприпас будет наводиться практически по прямой линии движения, используя лазерную подсветку, либо по изображению, передаваемому тепловизионной камерой ГСН. При стрельбе за границы прямой видимости снаряд выстреливается по баллистической линии движения и отыскивает цель автономно либо при помощи лазерного целеуказателя, либо в режиме «смещённого целеуказания». Ракета имеет многоцелевую кумулятивно-осколочную БЧ, созданную для поражения тяжеленной и легкой бронетехники, также живой силы противника, находящейся в зданиях и укрытиях. Управление УР на исходном и среднем участках линии движения осуществляется инерциальной системой наведения с применением GPS с помощью аэродинамических рулей.

Перед выстрелом в управляемую ракету вводят координаты цели и другие нужные данные. Управляемая ракета запускается из танковой пушки с помощью метательного заряда. При выходе из канала ствола на ракете раскрываются 4 аэродинамических руля и 8 консолей стабилизатора, расположенных в хвостовой части. На исходном участке управляемая ракета летит по баллистической линии движения, а координаты ее местоположения рассчитываются в приемнике GPS. В конце среднего участка, когда ракета летит по нисходящей линии движения, начинается наведение УР на цель. В блоке электроники сравниваются текущие координаты ракеты и координаты цели, и по заблаговременно запрограммированным методам УР рассчитывает линию движения собственного полета к цели. На конечном участке линии движения врубается ГСН. Зависимо от применяемого режима ГСН делает поиск и захват цели либо в пассивном тепловизионном режиме, либо по отраженному от цели лазерному лучу. Перед целью ракета MRM делает маневр в виде горки, который позволяет поразить цель кумулятивно-осколочной БЧ в верхнюю проекцию.

Невзирая на закрытие в 2007 году программки MRM-KE, принцип поражения танка с помощью кинетической энергии в дальнейшем

будет получать всё огромную актуальность. Это связано с тем, что разрабатываемые системы активной защиты танков такие, как Trophy и Iron Fist (Израиль), Qiuck Kill (США), «Дрозд-2» и «Арена» (Наша родина) будут фактически неэффективны против кинетического боеприпаса из-за его большой скорости и массы. Потому, как ранее говорилось ранее, с распространением и совершенствованием систем активной защиты, способных биться только с относительно медлительно летящими боеприпасами, полностью может быть, что проект по созданию кинетического самонаводящегося снаряда в США получит предстоящее продолжение. Потому есть смысл разглядеть конструкцию КУВ MRM-KE подробнее. Как обозначено выше, компания «ATK» предложила комплекс с УР MRM-KE кинетического деяния, снаряженной комбинированной ГСН (полуактивной лазерной/активной РЛ в мм спектре).

Управляемая ракета MRM-KE состоит из последующих компонент:

- комбинированной (ПЛ/ активной РЛ мм-диапазона) ГСН;

- блока электроники;

- блока инерциального наведения с приемником глобальной сателлитной системы навигации GPS;

- блока импульсных микродвигателей боковой тяги;

- железный сердечник;

- РДТТ;

- стабилизатора с 8 консолями.

Комплекс управляемого вооружения MRM-KE может поражать цели, находящиеся как в зоне прямой, так и вовне прямой видимости. В последнем случае ракета захватывает цель либо автономно, либо по лазерному целеуказанию, которое обеспечивает передовой наблюдающий. Перед выстрелом в УР вводят координаты цели и другие нужные данные. УР запускается из танковой пушки с помощью метательного заряда. При выходе из канала ствола с исходной скоростью 800-900 м/с на ракете раскрываются 8 консолей стабилизатора, расположенных в хвостовой части. На исходном участке УР летит по баллистической линии движения, а координаты ее местоположения рассчитываются в приемнике GPS. На среднем участке, когда ракета летит по нисходящей линии движения, начинается наведение УР на цель. В блоке электроники сравниваются текущие координаты ракеты и координаты цели, и по заблаговременно запрограммированным методам УР рассчитывает линию движения собственного полета к цели. Изменение линии движения УР осуществляется с помощью импульсных микродвигателей боковой тяги, расположенных в головной части ракеты.

На конечном участке линии движения врубается ГСН. Зависимо от применяемого режима ГСН либо делает поиск и захват цели в активном РЛ режиме в мм спектре длин волн, либо наводится по отраженному от цели лазерному лучу. После захвата цели ГСН, блок электроники выдает команду на выполнение финального ускорения, после чего осуществляется пуск мотора, который разгоняет ракету до наибольшей скорости (~ 1650 м/с). При всем этом ГСН продолжает корректировать линию движения полета ракеты, передавая надлежащие команды на импульсные микродвигатели боковой тяги. На подлете к цели ГСН и РДТТ отделяются, а бронебойный сердечник поражает цель за счет собственной кинетической энергии.

В декабре 2008 года компанией «Raytheon» были проведены 1-ые стрельбовые тесты опытнейших образцов управляемой ракеты MRM с действующей системой наведения на полигоне Юма в шт. Аризона. Программка испытаний включала запуски 2-ух УР MRM. 1-ый запуск был осуществлен 4 декабря. Ракета наводилась на цель в полуактивном лазерном режиме, а на конечном участке линии движения ГСН переключилась на тепловизионный режим самонаведения управляемой ракеты MRM на цель. 2-ой запуск был проведен 5 декабря. После запуска ракеты на исходном участке линии движения активизировалась тепловизионная ГСН, которая выполнила поиск и нашла цель, расположенную на дальности 5,2 км от огневой позиции. После ее захвата ГСН управляемой ракеты обеспечила четкое наведение ракеты на цель. По заявлению вице-президента конторы «Raytheon» Missile Systems по наземному вооружению Джеймса Риллея, в программке MRM это был 1-ый запуск управляемой ракеты, в каком ГСН без помощи других обеспечила поиск и захват цели.

Комплекс управляемого вооружения MRM состоит из выстрела с управляемой ракетой MRM и СУО, в которую входят прицел наводчика с лазерным целеуказателем и бортовик. Планер управляемой ракеты выполнен по аэродинамической схеме «утка». 4 руля с блоком управляющего привода размещены в головной части корпуса ракеты. Перед ними располагается двухрежимная ГСН, закрытая сбрасываемым после выстрела обтекателем, дальше идёт блок электроники и инерциального наведения с приемником GPS. Дальше установлены кумулятивно-осколочная боевая часть и блок стабилизатора, состоящий из 6 консолей, расположенный в хвосте планера. Управляемая ракета не имеет ракетного мотора. Из-за наличия конструктивных частей, чувствительных к высочайшим перегрузкам, ракета выстреливается из ствола с наименьшей скоростью, чем управляемая ракета MRM-KE.

Ракета снабжена двухрежимной комбинированной тепловизионной с неохлаждаемой матрицей/полуактивной лазерной ГСН. При работе камеры головка ассоциирует изображения предметов, находящихся в поле зрения, с изображениями целей, хранящимися в базе данных её бортовика. Компания «Raytheon» в головке MRM-CE использовала технологии, приобретенные в процессе разработки управляемой ракеты РАМ (Precision Attack Missile - высокоточная управляемая ракета) и электрические элементы блока наведения ПТУР Javelin.

Двухрежимная ГСН обладает эксклюзивной способностью автоматом перебегать с 1-го режима сопровождения цели на другой. К примеру, сначало, оператор, находясь c лазерным целеуказателем на передовой позиции, либо с помощью ДПЛА, в режиме «смещённого целеуказания», подсвечивают лазерным целеуказателем не саму цель, а область рядом с целью. Потому что нынешняя бронетанковая техника имеет сенсоры обнаружения лазерного излучения, то подсвечивание не самой цели, а некой находящейся рядом с ней области, позволяет оператору не обнаруживать себя. Головка MRM-CE поначалу наводится на лазерное пятно, которое подсвечивает область рядом с намеченной целью, а потом ИК-головка при помощи «функции совмещения», сопоставляя получаемые ИК-изображения с изображениями, хранящимися в блоке электрической памяти, автоматом находит подходящую цель, ближайшую к пятну.

При стрельбе в границах прямой видимости боеприпас будет наводиться практически по прямой линии движения, используя лазерную подсветку, либо по изображению, передаваемому тепловизионной камерой ГСН. При стрельбе за границы прямой видимости снаряд выстреливается по баллистической линии движения и отыскивает цель автономно либо при помощи лазерного целеуказателя, либо в режиме «смещённого целеуказания». Ракета имеет многоцелевую кумулятивно-осколочную БЧ, созданную для поражения тяжеленной и легкой бронетехники, также живой силы противника, находящейся в зданиях и укрытиях. Управление УР на исходном и среднем участках линии движения осуществляется инерциальной системой наведения с применением GPS с помощью аэродинамических рулей.

Перед выстрелом в управляемую ракету вводят координаты цели и другие нужные данные. Управляемая ракета запускается из танковой пушки с помощью метательного заряда. При выходе из канала ствола на ракете раскрываются 4 аэродинамических руля и 8 консолей стабилизатора, расположенных в хвостовой части. На исходном участке управляемая ракета летит по баллистической линии движения, а координаты ее местоположения рассчитываются в приемнике GPS. В конце среднего участка, когда ракета летит по нисходящей линии движения, начинается наведение УР на цель. В блоке электроники сравниваются текущие координаты ракеты и координаты цели, и по заблаговременно запрограммированным методам УР рассчитывает линию движения собственного полета к цели. На конечном участке линии движения врубается ГСН. Зависимо от применяемого режима ГСН делает поиск и захват цели либо в пассивном тепловизионном режиме, либо по отраженному от цели лазерному лучу. Перед целью ракета MRM делает маневр в виде горки, который позволяет поразить цель кумулятивно-осколочной БЧ в верхнюю проекцию.

Невзирая на закрытие в 2007 году программки MRM-KE, принцип поражения танка с помощью кинетической энергии в дальнейшем

будет получать всё огромную актуальность. Это связано с тем, что разрабатываемые системы активной защиты танков такие, как Trophy и Iron Fist (Израиль), Qiuck Kill (США), «Дрозд-2» и «Арена» (Наша родина) будут фактически неэффективны против кинетического боеприпаса из-за его большой скорости и массы. Потому, как ранее говорилось ранее, с распространением и совершенствованием систем активной защиты, способных биться только с относительно медлительно летящими боеприпасами, полностью может быть, что проект по созданию кинетического самонаводящегося снаряда в США получит предстоящее продолжение. Потому есть смысл разглядеть конструкцию КУВ MRM-KE подробнее. Как обозначено выше, компания «ATK» предложила комплекс с УР MRM-KE кинетического деяния, снаряженной комбинированной ГСН (полуактивной лазерной/активной РЛ в мм спектре).

Управляемая ракета MRM-KE состоит из последующих компонент:

- комбинированной (ПЛ/ активной РЛ мм-диапазона) ГСН;

- блока электроники;

- блока инерциального наведения с приемником глобальной сателлитной системы навигации GPS;

- блока импульсных микродвигателей боковой тяги;

- железный сердечник;

- РДТТ;

- стабилизатора с 8 консолями.

Комплекс управляемого вооружения MRM-KE может поражать цели, находящиеся как в зоне прямой, так и вовне прямой видимости. В последнем случае ракета захватывает цель либо автономно, либо по лазерному целеуказанию, которое обеспечивает передовой наблюдающий. Перед выстрелом в УР вводят координаты цели и другие нужные данные. УР запускается из танковой пушки с помощью метательного заряда. При выходе из канала ствола с исходной скоростью 800-900 м/с на ракете раскрываются 8 консолей стабилизатора, расположенных в хвостовой части. На исходном участке УР летит по баллистической линии движения, а координаты ее местоположения рассчитываются в приемнике GPS. На среднем участке, когда ракета летит по нисходящей линии движения, начинается наведение УР на цель. В блоке электроники сравниваются текущие координаты ракеты и координаты цели, и по заблаговременно запрограммированным методам УР рассчитывает линию движения собственного полета к цели. Изменение линии движения УР осуществляется с помощью импульсных микродвигателей боковой тяги, расположенных в головной части ракеты.

На конечном участке линии движения врубается ГСН. Зависимо от применяемого режима ГСН либо делает поиск и захват цели в активном РЛ режиме в мм спектре длин волн, либо наводится по отраженному от цели лазерному лучу. После захвата цели ГСН, блок электроники выдает команду на выполнение финального ускорения, после чего осуществляется пуск мотора, который разгоняет ракету до наибольшей скорости (~ 1650 м/с). При всем этом ГСН продолжает корректировать линию движения полета ракеты, передавая надлежащие команды на импульсные микродвигатели боковой тяги. На подлете к цели ГСН и РДТТ отделяются, а бронебойный сердечник поражает цель за счет собственной кинетической энергии.