Вернуться назад

Распечатать

Противолодочный ракетный комплекс РПК-2 «Вьюга» (СССР)

Возникновение быстроходных подводных лодок с атомными силовыми установками и размещение на них ракет с ядерными боеголовками и запуском из-под воды востребовали сотворения новых типов противолодочного орудия. Логично, что основой таких работ стало внедрение ракетного орудия. 1-ый запуск баллистической ракеты из подводного положения был произведен 20 июля 1960 года с борта американской подводной лодки. Возможность нанесения стратегического ядерного удара из-под воды стала реальностью. В Русском Союзе к таковой опасности относились очень серьезно. 13 октября такого же года Совет министров СССР принял постановление о разработке новых образцов противолодочного орудия. Посреди них были два корабельных противолодочных ракетных комплекса - «Вихрь» для вооружения надводных кораблей и РПК-2 «Вьюга» для подводных лодок.

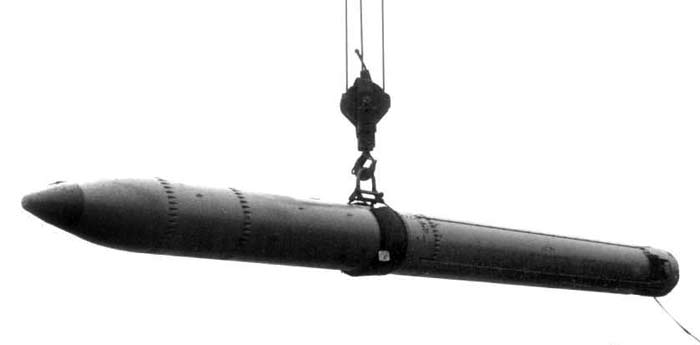

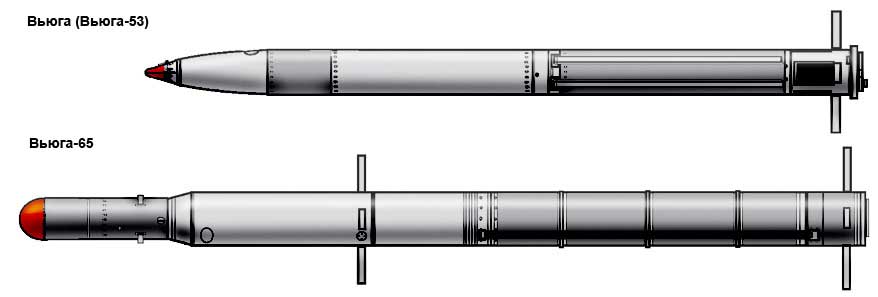

Разработка комплекса РПК-2 «Вьюга» осуществлялась ОКБ-9 в Свердловске. Был сотворен эскизный проект противолодочной ракеты, спроектирован движок, проведен ряд научно-исследовательских работ в интересах проекта. Предполагалось, что ракета будет запускаться из торпедного аппарата подводной лодки, находящейся в подводном положении, выходить из воды, совершать полет по данной линии движения в воздухе, после этого опять заходить в воду и поражать подводную лодку противника. Уже сама по себе задачка сотворения ракеты класса «подводная лодка - воздух - подводная лодка» (ракеты-торпеды) смотрелась очень сложной, тем паче, что в нашей стране таковой комплекс создавался в первый раз. Ракета комплекса разрабатывалась в 2-ух вариантах, соответственных калибрам торпедных аппаратов - с поперечником 533 мм («Вьюга-53») и 650 мм («Вьюга-65»).

Возникновение быстроходных подводных лодок с атомными силовыми установками и размещение на них ракет с ядерными боеголовками и запуском из-под воды востребовали сотворения новых типов противолодочного орудия. Логично, что основой таких работ стало внедрение ракетного орудия. 1-ый запуск баллистической ракеты из подводного положения был произведен 20 июля 1960 года с борта американской подводной лодки. Возможность нанесения стратегического ядерного удара из-под воды стала реальностью. В Русском Союзе к таковой опасности относились очень серьезно. 13 октября такого же года Совет министров СССР принял постановление о разработке новых образцов противолодочного орудия. Посреди них были два корабельных противолодочных ракетных комплекса - «Вихрь» для вооружения надводных кораблей и РПК-2 «Вьюга» для подводных лодок.

Разработка комплекса РПК-2 «Вьюга» осуществлялась ОКБ-9 в Свердловске. Был сотворен эскизный проект противолодочной ракеты, спроектирован движок, проведен ряд научно-исследовательских работ в интересах проекта. Предполагалось, что ракета будет запускаться из торпедного аппарата подводной лодки, находящейся в подводном положении, выходить из воды, совершать полет по данной линии движения в воздухе, после этого опять заходить в воду и поражать подводную лодку противника. Уже сама по себе задачка сотворения ракеты класса «подводная лодка - воздух - подводная лодка» (ракеты-торпеды) смотрелась очень сложной, тем паче, что в нашей стране таковой комплекс создавался в первый раз. Ракета комплекса разрабатывалась в 2-ух вариантах, соответственных калибрам торпедных аппаратов - с поперечником 533 мм («Вьюга-53») и 650 мм («Вьюга-65»).

Тесты 650-мм ракет комплекса РПК-2 «Вьюга» с компактной винтообразной торпедой в качестве отделяемой боевой части прошли в 1964 году, после этого это направление было закрыто. В июле 1964 года разработку - совместно с группой конструкторов из ОКБ-9 - перевели в ОКБ-8 (позднее - ОКБ «Новатор») в том же Свердловске. Основным конструктором комплекса стал Л. В. Люльев. Требовалось ускорение работ. США в 1964 году уже приняли на вооружение баллистическую противолодочную ракету «Саброк» с ядерной боевой частью. «Вьюга-53» разрабатывалась под очевидным воздействием американской ракеты. В 1965 году начались тесты на специально переоборудованной подводной лодке С-65 проекта 613РВ. В мае - июле 1968 года проведены муниципальные, тесты 533-мм ракет. К этому времени была сотворена и ядерная боевая часть соответственного калибра. Ракетный комплекс «Вьюга» принят на вооружение под обозначением РПК-2 Постановлением Совета министров СССР от 4 августа 1969 года. Ракета комплекса получила индекс 81Р. Противолодочный ракетный комплекс РПК-2 «Вьюга» предназначался для вооружения многоцелевых атомных подводных лодок. Подводные корабли преобразовывались в истребителей подводных лодок. В систематизации США и НАТО этот комплекс (либо только его ракета) получили обозначение SS-N-15 и прозвище «Старфиш» («Морская звезда»).

Тесты 650-мм ракет комплекса РПК-2 «Вьюга» с компактной винтообразной торпедой в качестве отделяемой боевой части прошли в 1964 году, после этого это направление было закрыто. В июле 1964 года разработку - совместно с группой конструкторов из ОКБ-9 - перевели в ОКБ-8 (позднее - ОКБ «Новатор») в том же Свердловске. Основным конструктором комплекса стал Л. В. Люльев. Требовалось ускорение работ. США в 1964 году уже приняли на вооружение баллистическую противолодочную ракету «Саброк» с ядерной боевой частью. «Вьюга-53» разрабатывалась под очевидным воздействием американской ракеты. В 1965 году начались тесты на специально переоборудованной подводной лодке С-65 проекта 613РВ. В мае - июле 1968 года проведены муниципальные, тесты 533-мм ракет. К этому времени была сотворена и ядерная боевая часть соответственного калибра. Ракетный комплекс «Вьюга» принят на вооружение под обозначением РПК-2 Постановлением Совета министров СССР от 4 августа 1969 года. Ракета комплекса получила индекс 81Р. Противолодочный ракетный комплекс РПК-2 «Вьюга» предназначался для вооружения многоцелевых атомных подводных лодок. Подводные корабли преобразовывались в истребителей подводных лодок. В систематизации США и НАТО этот комплекс (либо только его ракета) получили обозначение SS-N-15 и прозвище «Старфиш» («Морская звезда»).